社区 发现 Amazon 1004亚马逊广告板块10篇之04:一文...

1004亚马逊广告板块10篇之04:一文讲清楚 SD展示广告——重新认识 SD!(照例是爆肝万字拆解)

2025年10月6日 01:02

前言

上两期我们聊完了SP与SB广告的操作逻辑和投放策略。这几天假期东奔西跑的,耽搁了更新,今天我们就继续来分享关于SD广告的操作思路和实战策略。

其实我知道,很多做得不错的卖家——包括一些大卖——都对SD广告不怎么重视,甚至可以说,小有点轻视。

什么原因呢?首先,部分卖家的自然位已经相当靠前,核心关键词的排名也十分理想,因此主观上认为SD广告带来的增量价值有限。

其次,SD广告的转化路径相对间接,不像SP广告那样能带来立竿见影的订单效果。同时,它在关键词自然排名的权重加持方面也较弱,无法像SP广告那样直接、有效地推动关键词自然排名的上升。

因此大麦轻视它可以理解。

但我想说的是,情况正在发生变化。就像我们上一期深入探讨SB广告时,重点提到了视频广告——也有不少资深卖家反馈说之前并未重视,但听完分析后,都决定立刻将这块补上。

今天,关于SD广告,我也希望你能花几分钟看完这篇分享。我相信,它会让你对SD广告的价值有一个全新的、更完整的认识。

从认识,到认知,差距会一天天拉大,包括我自己。我经过这几天的突击研究,也对他有了新的认识:亚马逊既然提供了这些广告工具,如果你我不用,但是我们竞争对手可能或正在用。

最关键的一点是,SD广告的展示位置与SB、SP广告完全不重叠,它的位置是独立的。在这种情况下,如果你拒绝投放某一类广告——就像我之前讲SB广告时提到的,有人说“做视频太麻烦,没素材”,所以选择不做——这当然没问题,如果你觉得订单已经足够多的话。

但你不做,总会有人去做。谁来做?你的竞争对手。

试想一下,如果竞争对手通过视频广告或我们正在讨论的SD广告,每天比你多拿下5个订单,你作何感受?好吧,也许你觉得无所谓。那么,当对方凭借这些额外订单积累的权重和评价,逐渐把优势扩大到每天比你多10单、甚至更多时,你还能如此淡定吗?到那时再想追赶,恐怕就为时已晚了。

上面说了,SD广告的展示位置与SP广告完全不同,而且可以说它更“致命”。

你是不是也经常遇到这种情况:打开自己的商品页面,却发现竞争对手的广告牢牢卡在五点描述下面,或者紧贴在购物车下方?是不是觉得既懊恼又无奈?

今天揭我们将一篇长文,慢慢解开SD展示广告的神秘面纱。。

重新认识SD展示广告

说实话,我之前对SD广告也不够重视。原因有几个:一是SD广告印象中推出的时间不长,而亚马逊近年来的广告产品又越来越复杂;二是它的后台结构和设置一直在时不常地更新,导致学习成本较高。

正像我上期提到的,我过去对SD广告并不擅长——而“不擅长”的根本原因就是“用得少”。人总是对自己熟悉的东西更擅长,越擅长就越愿意去用,反之则会感到陌生和疏远。正因为之前和大家一样轻视它,所以对SD广告一直有种陌生感。

为了写这篇文章,我逼着自己去研究学习。我主要在微信里搜索了一些SD广告,然后留意到平常关注的频道和自媒体,结合他们的分析、我自己的经验与认知,又重新去后台进行了研究。这一看才发现,我们真的需要重新认识SD广告。

另外还有一个发现:我在微信里搜到的关于SD广告的优质分享,最新也已经是一年前、甚至一两年前的了。这说明在公域领域,SD广告的讨论并不多,或者maybe更多内容是在私域圈子里做闭门分享。

而根据这些我找到的大佬分享中展示的后台操作界面来看,SD广告的设置页面确实又更新了。我记得东子大佬在一个类似内部培训的课里就提到过,他准备课件时SD界面刚改版过一次。而今天我对照后台一看,发现它又不一样了。

这说明了什么?说明亚马逊自身也在对SD广告进行持续的测试与迭代。

如果我们把SD广告看作是亚马逊的一款产品,那么很显然,官方对它的现状并不完全满意,认为仍有很大的优化空间。因此,他们正致力于让SD广告变得更简单、更高效、更易用。亚马逊也一直在优化这款“产品”,而我们广大卖家作为使用者,也需要跟上它的步伐。好了,闲话不多说了,铺垫得也差不多了,我们就直接进入正题,来重新认识一下 SD 广告。

我对 SD 广告的重新理解

我先来分享一下我个人对SD广告的理解。这些认识部分源于近期对一些行业资深人士文章的学习,再结合我自己的经验,可以算是一次对SD广告的“回炉重造”与认知升级。

在我上一家公司,因为业务涉及独立站,我对谷歌和Facebook这两大核心广告平台有过初步了解。我发现:

- 亚马逊广告的逻辑与谷歌广告非常相似,核心都是CPC点击付费,体系上也较为接近。

- Facebook广告则属于“信息流广告”。Facebook这个平台有点特殊,它既像微博那样具有一定的开放性,又像微信那样带有一定的封闭私密性(比如它有非常强大的群组功能)。

关键在于,用户在注册Facebook时会提供年龄、性别、地址等详细信息,这使得平台能够构建极其精准的用户画像。

说到这里,重点就来了——请大家注意SD广告中频繁出现的“受众”这个词。它包含了“再营销受众”、“场内客群受众”、“兴趣/生活方式受众”等类别。这背后的逻辑,其实就与Facebook基于用户画像进行广告投放的思路如出一辙。

所以,Facebook广告的定位核心可以概括为四个字:用户画像。它是围绕“人”的特征与标签来投放广告的。

理解了这一点,我们再来看SD广告——它的底层逻辑与Facebook广告非常相似,同样是以区分用户画像为核心。

不过,SD广告的用户画像体系并非Facebook的简单复制。它在借鉴这一逻辑的基础上,结合购物平台的特点进行了迭代和优化,使其更契合电商平台的消费场景,目标是在“精准”与“电商转化”之间找到最佳平衡。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

我们再从电商平台的角度来看。大家应该记得淘宝是从什么时候开始推行“千人千面”的?大概在2018-19年前后,这个概念就逐渐普及开了。

而亚马逊近两年推出的“Cosmo”算法,其核心逻辑与“千人千面”异曲同工。

那么,什么是“千人千面”呢?简单来说,就是每个买家在搜索同一个关键词时,看到的结果页面都是不完全相同的。

系统会根据每位用户的画像标签——比如消费能力、品牌偏好、浏览历史、购物习惯等——进行个性化匹配,从而实现更精准的商品推荐。最终目的只有一个:提升整体的成交效率与转化率。

当然,我这里关于“千人千面”原理的解释可能比较粗略。为了更严谨,我特意查证了一下AI:它的核心确实是构建动态的用户画像。

系统会持续收集用户的多维数据:

- 基础信息:如年龄、性别、地域

- 行为数据:如浏览、搜索、收藏、加购、购买及停留时长;

- 社交关系等。

基于这些信息,系统会为每个用户形成一个动态的画像,并与海量的商品画像进行智能匹配。

这其中最典型的应用就是“猜你喜欢”。系统会根据你历史的购物偏好和行为逻辑,在你下次访问亚马逊时,或是通过订阅邮件,向你推送可能感兴趣的产品广告——这正是近两年亚马逊升级的Cosmo算法在发挥作用。

SD广告具体的展示位置

讲到这里,相信大家对SD广告这个类型已经有了初步的眉目。只要把它类比成淘宝的“千人千面”,站在一个消费者的购物体验上去感受,你就能明白Cosmo算法是怎么一回事。

而一旦理解了Cosmo算法,你也就自然懂了SD广告的核心作用。

接下来,我们就把SD广告具体的展示位置梳理一下。等大家看清楚它究竟出现在哪里,就会明白它为何如此重要,以及我们为何必须重视它。

站内部分:

首先请大家回想一下,在淘宝或拼多多购物时,是不是一打开App首页,还没开始搜索,就会看到平台给你推荐的商品?那个板块通常就叫“猜你喜欢”,它是根据你历史的浏览和消费记录进行个性化推荐的。

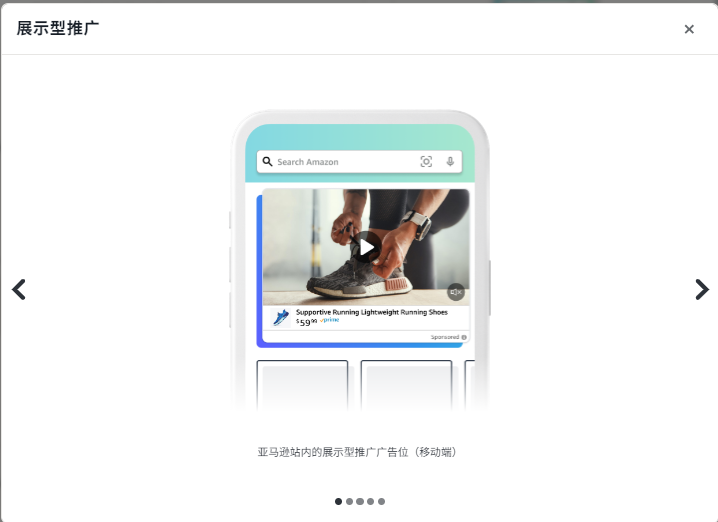

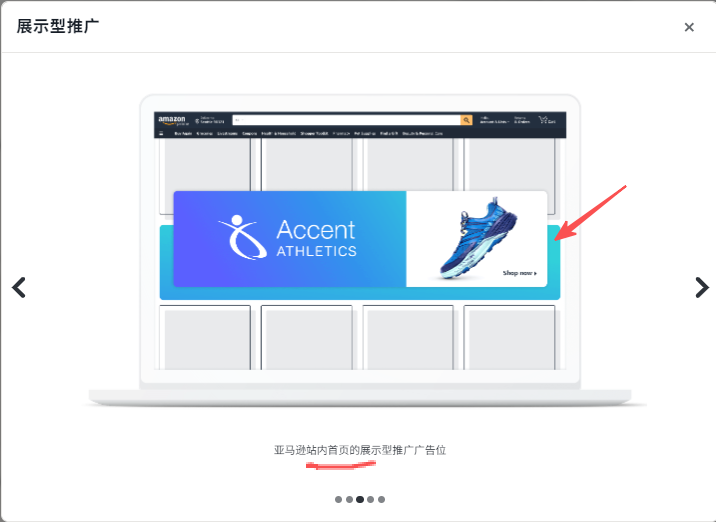

亚马逊的首页同样有这样一个位置,而且相当关键——它就出现在首页的中部区域(如下图所示)。你可以把这个位置直接理解为亚马逊版的“猜你喜欢”。

说实话,在我整理这篇文章之前,对这个首页展示位的位置也比较模糊。这次研究让我真正搞明白了,也算是自己学到了一个新知识点。这就是首页部分的广告位置。

而且,根据亚马逊官方的资料显示,其站内展示型广告在移动端的另一个核心位置,就是首页头条的视频广告位。看到这里我恍然大悟——这正好解答了上一篇文章里我们留下的疑问:“为什么头条位置有时会出现视频广告?” 现在看来,那不一定全是品牌广告,有很大概率其实是SD展示型广告。

这个知识点是不是很有用?以后大家在群里再看到有人问“为什么竞争对手的广告能出现在那个黄金位置?”时,我们就可以反过来推导:只要系统地拆解亚马逊的广告类型,就能推断出占据那个位置的,究竟是哪种广告。

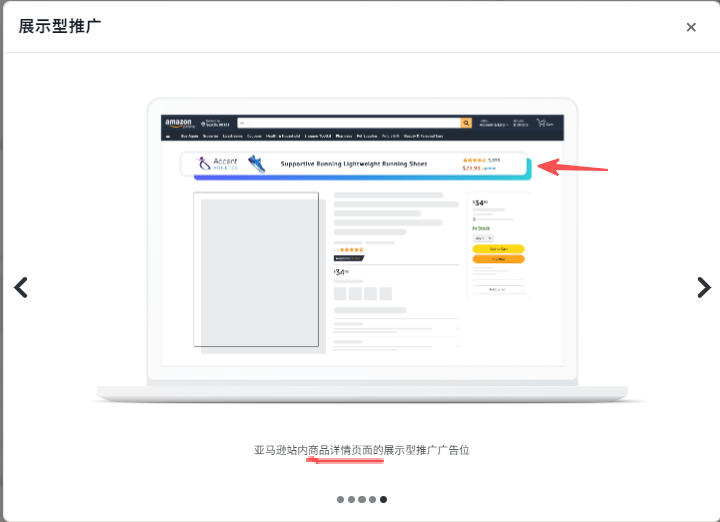

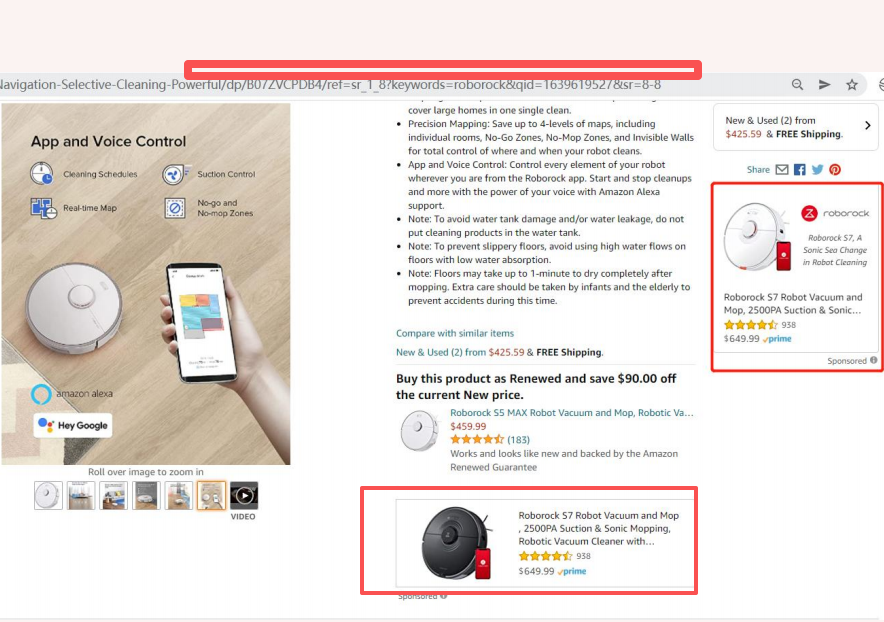

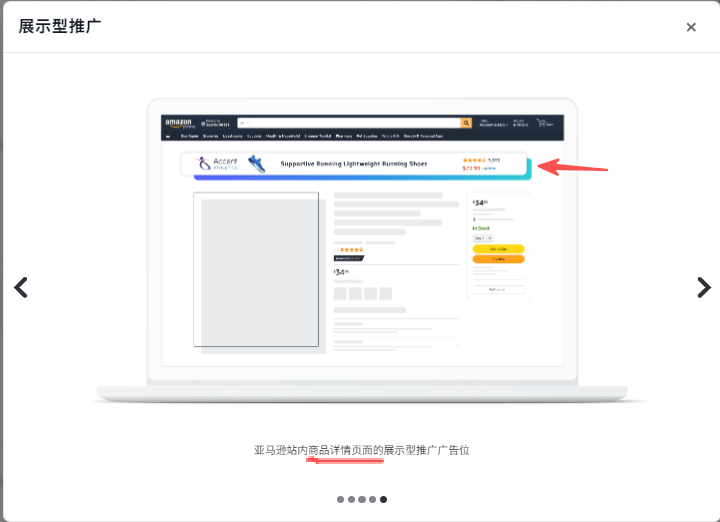

第二,商品详情页的展示位——这才是真正的“黄金三角”

商品详情页上的展示型广告位置极为关键,其视觉冲击力甚至超过了许多SP广告位。这三个位置几乎形成了对竞品Listing的“包围之势”:

- 详情页顶部横幅:占据页面最显眼的入口。

- 五点描述正下方:插入在核心产品信息之中,截流阅读者。

- 购物车正下方:在最终决策环节进行最后一次拦截。

我们把这个“黄金三角”搞清楚,就能精准判断竞争对手是通过哪种广告占据了这些位置,从而制定我们自己的广告进攻策略。

它们几乎包围了Listing最重要的三个板块——主图、五点描述和购物车,直接覆盖了消费者的核心浏览和决策路径。现在,您还觉得SD广告的位置不关键吗?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

我们不妨从买家视角来深入分析,您就会立刻明白其中的关键。

想象一下自己在淘宝或京东购物的经历:当我们通过搜索进入一个商品页后,通常只会浏览主图、副图和标题,大部分消费者(可能超过50%)在看完这部分信息后,就已经决定是购买还是加购了,甚至不会继续往下翻阅A+页面。

在这种情况下,如果竞争对手利用SD广告占据了您提到的“黄金三角”位置:

- 五点描述下方

- 购物车正下方

(顶部的横幅广告因展示区域狭小,产品图不够直观,我们暂且不谈)

[图片]那么,在这两个核心决策点上,消费者将直接看到竞争对手清晰的主图、标题、价格和评价信息。如果对手在这些方面具备明显优势(例如品牌更强、评分更高或价格更低),您的潜在客户就会在决策的最后一刻被轻松截流。

现在您应该完全明白了:为什么您的Listing跳失率居高不下?您的转化率究竟流失到了哪里?答案很可能就藏在这两个看似不起眼,实则致命的广告位里。

第三,在商品详情页的评论区(Customer Reviews)下方,有时也会出现一个带有“Sponsored”标识的图片或视频展示位。这同样是SD展示型广告的阵地,属于亚马逊展示广告网络的一部分。

当然,这个位置的重要性与曝光效果,相比我们之前强调的“五点正下方”和“购物车正下方”那两个真正的黄金点位,会稍逊一筹。

除此之外,在详情页下方,评论区上面的一行,然后页面底部也有SD的位置,如下图示。

站外部分:Twitch及其他

在Twitch这类站外流媒体平台上出现的展示广告位,也属于SD广告的覆盖范围。需要注意的是,Twitch已被亚马逊收购,因此被整合进了其广告网络。关于Twitch平台本身的详细背景,大家可以通过AI快速了解,我们这里就不具体展开了。

SD广告结构及怎么开SD广告

好的,我们已经梳理了SD广告的核心展示位,现在直接进入后台实操环节。我将把创建SD广告的关键模块和配置逻辑为大家梳理一下。

好的,我们尽量简化流程,只抓核心。创建广告活动后,你会看到“广告格式”选项,我翻译为广告投放形式。

广告格式(广告投放形式)主要分两种:

- 图片投放:规格要求应与品牌广告的图片尺寸一致(如未记错),具体可后续在后台核对。

- 视频投放:视频将自动播放。

目前亚马逊广告已接入AI生成工具,可直接利用主图智能生成图片或视频素材,实测效果相当不错,值得尝试。

在广告格式下方是落地页设置,主要有两个选项:

- 商品详情页:与SP广告类似,将流量引导至单个商品页面。

- 品牌旗舰店:将流量引导至整体的品牌旗舰店页面。

这部分的基础逻辑与我们之前讲解的品牌广告一致,在此不再赘述。

接下来,我们将重点分析下方的优化方案设置,这是影响广告效果的重点关键环节。

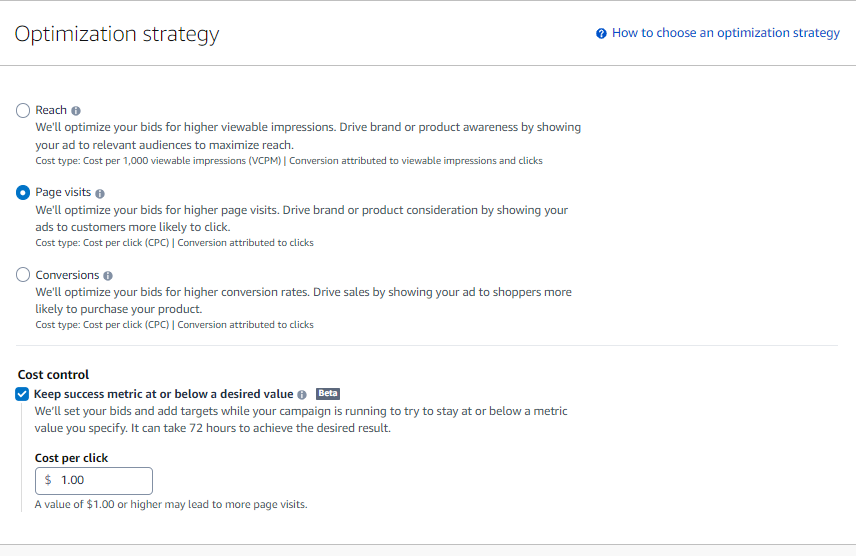

优化方案,分为三个选项,本质上是你告诉亚马逊这次广告活动的主要目的是什么,系统会根据你的选择来优化投放。

- 触达:核心目标是最大化曝光,让广告尽可能多地展示给订标受众,侧重于提升品牌或产品的可见度。(适合新品初期,快速扩大曝光,验证listing数据)

- 页面访问次数:核心目标是引流,系统会优化竞价,力求为你的商品详情页或品牌旗舰店带来更多的点击流量。(适合新品推广期,快速扩大流量数据)

- 转化量:核心目标是促成订单。系统会向历史行为表明“更有可能购买”的顾客展示广告,并会像SP广告中的“动态竞价-提高与降低”一样,在判断转化可能性高时自动提高你的竞价,以获取销售额。(适合新品推广上升期或中期,listing小有评论而且评分不错,需要在扩大流量的基础上,扩大转化,拿订单;或是秒杀大促期间,收割订单)

简单来说,你的选择直接决定了广告定位的流向:是买曝光、买点击,还是直接买订单。

好的,我们接着看“成本控制”这个选项。

这个功能类似于SP广告中的竞价模式。如果选择开启,你需要设定一个最高点击出价,系统会尽量将实际竞价控制在这个限额之下,其逻辑接近“仅降低”模式。

如果关闭此选项,系统则会提供一个建议竞价供你参考,但你仍然可以手动修改出价。这两种模式没有绝对优劣,建议大家根据自身产品和类目进行测试。

根据经验,SD广告的点击出价通常可以设置得比SP广告低不少,很多类目中可以低至SP出价的50%左右,建议可以从这个比例开始测试。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

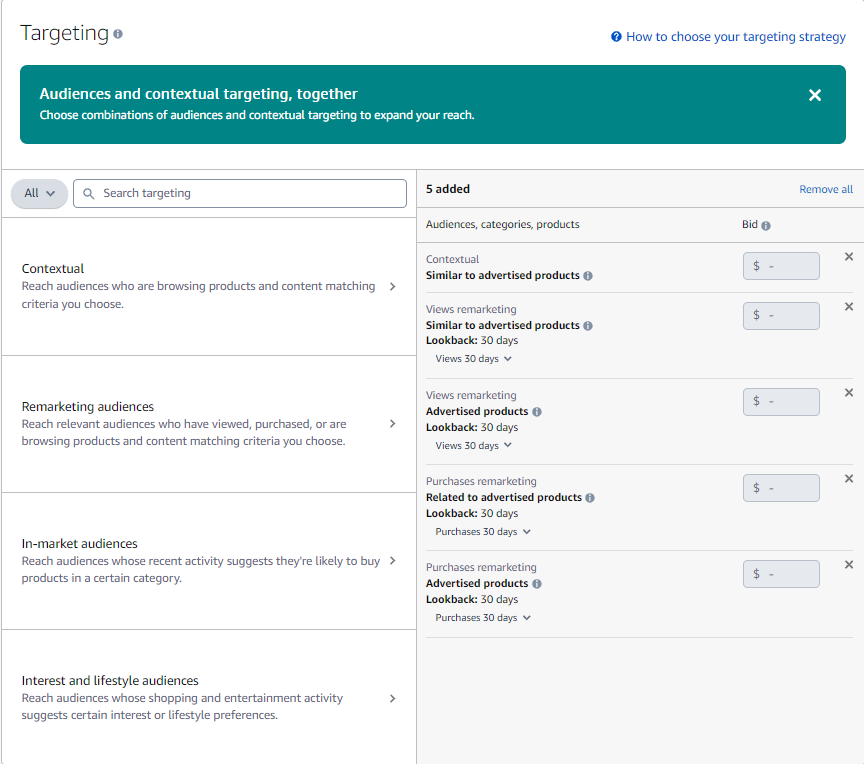

好的,我们接着梳理投放设置这部分,这部分是SD广告的核心逻辑,也是变化比较频繁的地方。

首先,我们来回顾和对比一下:

- SP广告的投放分为自动和手动。手动中又细分为关键词投放(精准/广泛/词组匹配)和商品投放(定位投放)。

- 品牌广告(SB) 的投放逻辑与SP类似,也主要分为关键词投放和商品投放。

到了SD广告,你会发现它做了更精细的划分,并且名词和分类近期有过改版:

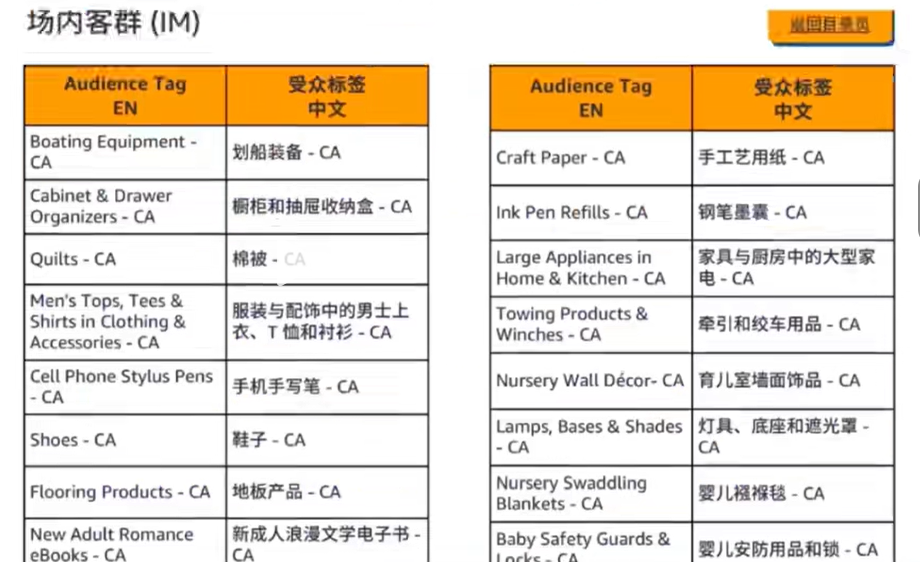

根据我最新查看的后台,现在“投放”下主要分为四个模块:

- 内容相关投放

- 再营销受众

- 场内客群受众

- 兴趣与生活方式受众

这相比我之前看到的行业分享(如东子的课件,当时分为“场内客群”、“生活方式”、“兴趣”、“生活事件”等),亚马逊显然对分类进行了重新归并与整合,使其逻辑更清晰。这也印证了我们开头的判断:SD广告的后台一直在快速迭代。

好的,我们逐一来看SD广告的投放设置。首先是内容相关投放,这部分与我们熟悉的SP、SB广告中的商品定位逻辑完全一致。

点开后,你会发现两个主要选项:

- 按品类投放:选择你想要触达的产品类目节点。

- 按单件商品投放:通过输入ASIN列表,精准定位到具体的竞争商品。

关于如何筛选和划分这些需要定位的竞争ASIN,其策略与我上一篇在SP广告中分享的完全一致——大家可以参照之前将竞对分为“头部”、“腰部”、“优势”三个组别的逻辑,直接嵌套使用即可。

这说明一个核心要点:无论广告产品如何更新,市场调研的深度和竞品分析的逻辑是通用的底层能力。只要前期功课做足,在不同广告类型间的策略迁移就能一气呵成。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二个核心模块:再营销受众。顾名思义,它是针对那些与我们品牌或产品有过“前缘”的用户进行再次触达。

具体可分为三类:

- 流失用户:曾浏览过你的商品页面(如Listing、旗舰店),但未产生购买的用户。

- 现有客户:已经购买过你产品的用户。

- 竞品客户:这是关键一环,指那些购买过或正在浏览你竞争对手产品的用户。

简单来说,再营销就是“找回”那些已经产生过相关行为的精准流量,无论是你自己的,还是你竞争对手的。

第三个关键模块:场内客群受众。

官方的解释是:“触达最近活动表明可能会购买特定品类或商品的受众”。

为了更准确地理解,我们不妨切换到英文界面来对照一下。

- 内容相关投放: 对应 "Contextual :Reach audiences...",即触达正在浏览与你设定的条件(如特定商品、品类)相匹配内容的用户。

- 再营销受众: 对应 "Remarketing audiences...",即触达与你有过“前缘”的用户,包括那些已经浏览过、购买过、或正在浏览你或你设定的竞品/品类内容的用户。

- 场内客群受众: 这是关键,对应 "In-market audiences..."。这里的 "In-market" 是核心,特指那些在亚马逊站内,近期行为(如频繁搜索、对比、加购)明确表明他们正处在“购买决策期”的潜在买家。

这确实有点像自动广告中的“关联商品”逻辑,但更为精准。正如豆包的解释:如果一个用户最近一直在搜索和比较不同品牌的咖啡机,系统就会将他归为“咖啡机”品类的场内客群。此时,你作为咖啡机卖家,用此受众投放,就是在直接拦截一个即将下单的精准客户。

要深入理解“场内客群”,我们可以从“用户标签”的角度来看。

亚马逊会为每一位消费者打上基于其行为的隐形标签。例如:

- 一位经常浏览和购买厨房用品、家居用品的用户,可能会被系统标记为 “家庭主妇” 或 “家居生活爱好者”。

- 另一位频繁采购办公设备,如电脑支架、键鼠的用户,则可能被标记为 “办公室OL” 或 “企业采购人员”。

这些标签是系统通过分析用户长期的浏览、搜索和购买行为自动生成的,虽然亚马逊不会向我们公开具体标签,但我们可以通过这种逻辑来模拟和理解。

因此,“场内客群”投放的核心就在于:

当我们的产品属性和目标客户画像与某个“场内客群”标签高度吻合时,亚马逊就会将我们的广告精准地展示给被打上相应标签的用户群体。

所以,它的关键就在于这个英文原名——In-market Audiences。所谓“场内”,指的就是亚马逊这个大市场里,被系统识别出的、带有特定消费倾向的精准用户群。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

我们来看最后一个受众类型:兴趣与生活方式受众。这个确实比场内客群更好理解,它基于的是用户长期、更稳定的偏好。

它的逻辑非常直观:亚马逊根据用户长期的浏览和购买历史,将他们归纳为具有某种鲜明兴趣或生活方式的群体。

例如:

- 户外运动爱好者:可能细分为登山、露营、徒步等。

- 科技数码发烧友:经常关注或购买摄影器材、运动相机、VR设备等。

- 健身与瑜伽爱好者:相关装备和服饰的购买者。

- 家居生活家:热衷于购买家具、装饰、园艺用品等来美化居住环境。

投放逻辑与应用:

当亚马逊将这些标签梳理清晰后,我们在投放时,就可以直接选择与自身产品最匹配的兴趣标签(例如,帐篷产品选择“户外运动”)。

这本质上是一种 “预判式” 的触达。我们不是在拦截一个即将购买的具体客户(那是场内客群的作用),而是在广泛地寻找那些长期来看可能对我们产品品类感兴趣的人群,从而提前布局,培养认知,并激发潜在购买。

?实操场景:什么时候用 “兴趣和生活方式受众”?

这类受众不是用来 “immediate 转化(即时成交)” 的,更多是 “种草 + 抢占潜在需求”,这 3 种情况用效果最好:

- 新品 “提前种草":比如你推一款 “高颜值露营灯”,除了定向 “近期买露营装备” 的场内客群,还能定向 “户外露营爱好者”“徒步旅行兴趣” 的受众 —— 哪怕他们现在没买露营灯的需求,但看到 “好看又实用的露营灯”,可能会收藏或加购,等后续需要时优先买你的。

- 拓展 “非即时需求” 品类:比如卖 “家用瑜伽垫”,除了定向 “近期搜瑜伽垫” 的用户,还能定向 “健身爱好者”“居家运动兴趣”“健康生活方式” 的受众 —— 很多人可能没明确要 “买瑜伽垫”,但看到 “瑜伽垫” 和自己的兴趣相关,也会产生购买欲。

为了验证我们的理解,我们点击了“兴趣与生活方式”选项,发现亚马逊对此做了极为精细的划分。

它虽然也基于大的产品分类,但其下的细分维度却独特而丰富。例如:

- 在“艺术与设计”中,会按“艺术技法”或“艺术类型”进行细分。

- 在熟悉的美妆类目“Beauty and Grooming”中,则同时提供了两种分类逻辑:

- 按美妆活动,如“头发护理”。

- 按美妆产品,如“头发产品”、“彩妆”、“剃须脱毛”、“皮肤护理”。点开“皮肤护理”,还会出现“婴儿护肤”、“面部护理”等更细的标签。

这意味着,我们需要像“寻宝”一样,花些时间在自己的类目里仔细挖掘,很可能找到被忽略的精准“金矿”受众。

关于“生活事件”的发现:

之前东子分享的“生活事件”是[亚马逊消费者定向]里面的一个单独选项,现在被整合进来了。在这里,它主要表现为各种节日和特定场景,例如:

- 节日:父亲节、母亲节、各类假日。

- 人生事件:婚礼。

- 特定主题:健康、家庭、美食、户外、宠物等。

这让我们可以根据营销节奏,在特定时间(如母亲节前)精准触达相关受众。

由于选项极其丰富,我们无法一一展开。诚挚邀请大家在评论区分享您测试成功的小经验条,我们一起完善这个“掘金地图”!

?SD 广告核心价值清单

- 顺应平台算法趋势 SD 广告是亚马逊 Cosmo"千人千面" 算法的直接体现。它不像 SP 广告只盯着关键词,而是更注重 "人"。[i][i]当平台算法越来越聪明,开始根据用户画像精准推送时,SD 广告能帮你跟上这一趋势,获取更精准的流量。[/i][/i]

- 抢占独特广告位 它能出现在商品详情页的 5 点描述下方和购物车按钮下方等独特位置。[i][i]这些位置与 SP 广告不冲突,是你拦截竞争对手流量、促进自己产品转化的绝佳阵地。[/i][/i]

- 实现 "人找货" 与 "货找人" 的双重覆盖 SP 广告主要解决 "人找货" 的问题,即用户主动搜索时你能出现。[i][i]而 SD 广告则是 "货找人",它能根据用户画像,主动把你的产品推送给可能感兴趣的潜在买家,有效扩大你的流量来源。[/i][/i]

- 精准定位与品牌防御 通过 "再营销受众",你可以找回那些浏览过你产品但没下单的用户,提高转化率。

通过 "商品投放",你可以把广告打在竞品的详情页上,进行品牌防御和竞争。

04

总结

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

所以您发现了吗?SD广告的逻辑与SP广告是完全相反的。

- SP广告是“人找货”:消费者有明确需求,通过搜索关键词来寻找商品。这是主动搜索的逻辑。

- SD广告是“货找人”:卖家通过定义“用户画像”(他是谁,他喜欢什么,他近期要干什么),将自己的商品主动推送给可能购买但尚未主动搜索的潜在客户。这是主动推荐的逻辑。

为了让大家理解“货找人”的价值,我们可以类比国内电商,尤其是拼多多。

我们把亚马逊想象成一个巨大的线上超市:

各大分类及节点之下的BSR榜单,像不像传统的“货架”?只是陈列有限,只有排名前100的商品才有机会被看到。

超市的逻辑是,可能消费者一开始并没有明确的购买需求,只是逛到哪里,感觉自己可能缺什么,需要什么商品,就顺带加入了购物车。

- 如果一个消费者像“逛超市”一样没有明确目标,他只是随便逛逛,那么绝大多数商品(排名100开外的)他根本接触不到。

而“货找人”的SD广告,正是为了解决这个问题。 它就像一位聪明的导购:

- 当一位用户漫无目的地在“超市”里闲逛时,系统会根据他过去的行为(他是什么样的人——兴趣与生活方式;他最近可能想买什么——场内客群),主动将最可能让他心动的商品(也就是我们的产品)推到他面前。

这完美地解释了为什么我们在刷拼多多首页时,总能看到感兴趣的东西——正是这套“货找人”的推荐算法在发挥作用(再浏览/购买营销定向,场内客群,兴趣和生活方式受众)。

这就像超市把 "能量棒" 放在健身器材区旁边,现在,SD广告就是将这套“猜你喜欢”的精准推荐能力,交到了我们卖家手中。

所以我们常说,中国电商的许多理念和实践已经走在了世界前列。

以“千人千面”算法为例,据我查证,淘宝大约在2015至2016年间就已大规模应用这套逻辑,这比亚马逊近两年才力推的Cosmo算法,足足早了六七年。

当时这套算法背后的技术支撑,正是来自阿里云。在大数据技术兴起的早期,阿里云的核心任务之一就是深耕用户画像与智能推荐,这与我们今天在亚马逊后台反复研究的“受众标签”在本质上如出一辙。

可以说,我们现在在亚马逊上努力学习和应用的“货找人”策略,正是国内电商平台早已验证并成熟运营多年的核心玩法-——私人定制的千人千面。

好了本期关于SD广告的框架性解读就到这里。我们已经将它的基本概念,核心逻辑、受众分类与设置策略梳理清晰。

大家理解这些底层概念后,进入后台实践应该已没有太大问题。

后续大家需要更深入的、针对不同场景的精细化投放策略与实战技巧,我们将在未来的「SD广告实战2.0」中继续探讨。

感谢大家的阅读与陪伴,我们下期再见!

------- END -------

往期精选

0929亚马逊广告板块10篇之03:一文讲清楚 SB 品牌广告(又是万字深度拆解)

0925亚马逊广告板块10篇之02:一文讲清楚SP商品广告(又是万字拆解)

0902 从一次800元两个钟的喝茶对话, 到妄谈认知觉醒

0831 深入分析竞争对手的运营手法推广策略 2.0 (又是一篇万字长文)

8 年亚马逊资深运营操盘手护航!为你的店铺 / 链接助力,打赢 Q4 翻身仗!

0827 从老罗对话李想4小时马拉松访谈,给亚马逊单干创业者的一点启示(万字长文)

案例实战篇之01:高客单产品的推广 | 百万美金运营炼成记(七千字拆解)

———— 布鲁斯凯【知无不言,言无不尽】历史合集 ————

广告在不同推广阶段的价值:1030亚马逊广告板块10篇之07

https://www.wearesellers.com/question/111786

秒杀之后,30天不做任何低价活动,30天之后能起来吗,或者多久能养起来?

https://www.wearesellers.com/question/111338

亚马逊广告板块10篇之03:一文讲清楚 SB 品牌广告(又是万字深度拆解

https://www.wearesellers.com/question/111290

0925亚马逊广告板块10篇之02:一文讲清楚SP商品广告(基础篇万字拆解)

https://www.wearesellers.com/question/111028

1007亚马逊广告板块10篇之05:关键词卡位,学会马上用!

https://www.wearesellers.com/q ... false

0814 AMZ运营篇之4:产品定价策略及分析(白帽内卷下的定价困局--万字拆解)

https://www.wearesellers.com/question/110725

AMZ运营篇之3:推广策略与计划 2.0(白帽打法八千字拆解)--有删改

https://www.wearesellers.com/question/110061

0831 深入分析竞争对手的运营手法推广策略 2.0 (又是一篇万字长文)

https://www.wearesellers.com/question/109563

0904 运营技巧篇之01:Listing出划线价List price的1个玩法(1.0 2.0)

https://www.wearesellers.com/question/109876

【行业观察】论亚马逊的低价困局下的生存启示(下) :极致优化供应链体系 [万字长篇]

https://www.wearesellers.com/question/110288

【头条专栏文章】

从天道的农户模式,到拼多多的“砍一刀”:论亚马逊的低价生存策略(上) [万字长篇]

https://www.wearesellers.com/article/27474

0803:产品与选品 两点思考

https://www.wearesellers.com/article/27444

倒计时:

倒计时:

8 个回复