社区 发现 Amazon 0831 深入分析竞争对手的运营手法推广...

0831 深入分析竞争对手的运营手法推广策略 2.0 (又是一篇万字长文)

全文共约 10000 字,阅读大约需要 30~50 分钟。

精读大概需要50-100分钟,收藏+关注,慢慢研磨。前言

今天有粉丝朋友在后台留言,想让我出一篇关于如何细致分析竞争对手站内、站外运营手法的内容。OK,安排!

今天我们就来聊聊怎么深度分析竞争对手的运营手法和推广策略。 之前我们出过一篇小爆文,讲的就是推广策略,

AMZ运营篇之3:推广策略与计划 2.0(白帽打法八千字拆解)

--有删改

有兴趣的,可以点下面链接进入,

https://www.wearesellers.com/question/110061

但那篇主要聚焦在咱们自己新品上架后的推广策略。我们常说,“知己知彼,百战不殆”,其实在开篇后的前几篇内容里,我们也提到过市场调研——市场调研的核心就是了解市场、了解竞对的过程,这里也给大家推荐一下这篇文章。不过当时这篇文写得稍微笼统些,偏框架性,但依旧不失为一篇好内容,大家可以先看一看。后续有机会的话,我再把市场调研这部分内容做一次升华。

回到正题,我们该怎么分析竞争对手的运营手法呢?

首先要明确,运营手法的核心其实就是对方的推广策略。那具体怎么分析竞争对手的推广策略?

我们可以先回顾下之前讲过的推广策略维度,主要有三个:第一个是评价策略,第二个是定价策略,第三个是广告策略。接下来我们就从这三个部分,详细说说怎么挖掘竞争对手的运营手法和推广策略。

01

评价线

首先来说评价线,也就是我们常说的评价策略,具体就是做评价的手法,这部分其实是新品推广里的重中之重。 我经常提到,在影响推广链路的因素里,有两个部分至关重要:一个是产品价格,另一个是产品评价,这两者都是直接影响转化的核心要素。所以新品上架后,评价的基础情况(包括评价的起步数量),都会直接关系到你这个ASIN的“生命线”。 这里先不细聊评价基础的具体操作,毕竟有些朋友上架后,会通过老链接合并、贴标等方式来铺垫;但能明确的是,如果大家都是同品类的新品,你的链接能有一些基础评价,就相当于已经超越了同行一大半,起步的起跑线从一开始就不在同一个基准线上了。

再来说评价的起速,就是回评速度。 我最近几期文章里也多次提到,尤其是在之前一篇“什么时候适合给listing减少促销折扣、甚至提价”的内容里就讲过:其中一个重要的参考要素,就是当你的listing能持续有新增好评时。因为这个阶段,亚马逊会给该listing分配一定的权重,此时去减少促销、调整价格,是比较合适的操作。 所以不难看出,评价的起速情况(尤其是回评速度),对我们链接的推广,能起到很大的加持作用。

把底层逻辑梳理清楚后,我们再来看看如何分析竞争对手的评价策略。 具体怎么分析呢?其实用Keepa曲线就能看明白——重点看竞对上架后,评价的增速和构成。通常来说,一个正常运营的listing,它的评价曲线是缓慢爬坡的;但如果是非常规操作(比如合并变体,种子链接,僵尸李思婷),从曲线里就能明显看到评论数“陡升陡降”:“陡升”基本就是合并了变体,“陡降”,大概率是被亚马逊系统识别并拆分了变体,所以才会出现这种明显的数量波动。通过这个曲线,就能大致判断出竞争对手是怎么操作评论的。 另外,还有一个工具可以辅助:在后台通过“添加并变体”的方式,输入对方的ASIN,就能看到它大概合并过哪些子体。这里稍微提示一下,老运营基本都知道这个工具,要是你不清楚,可以后台私信我;比如适当打赏鼓励,或者帮忙扩散一下我们的文章,后续我把这类运营小技巧、工具专门整理成一篇内容。 以上就是表面分析竞争对手评价线的操作手法。

[图片]

[图片]

如上图示,我们通过Keepa曲线观察竞争对手的评论操作手法,主要能看到两种典型样板:一种是正常推进的缓慢爬坡式评价曲线,另一种是通过合并僵尸Listing或变体、快速积累评价数量的曲线,这是分析评价策略的第一个维度。

接着,我们再往深一层分析,看竞对具体是怎么操作评论的。

以“缓慢爬坡型”Listing为例,我们可以点开它的评论进一步挖掘: 目前行业里常见的合规评论操作,是用绿标(Vine计划),上架先开30个名额(现在新规最多只能开30个,变体的方式已经被堵上了),这部分在之前的推广策略文章里讲得很细,这里就不重复了(建议没吃透的朋友回去多翻看几遍,一遍不行多看两遍。两遍不行看十遍,把这篇文章吃透)。

除了看操作方式,更关键的是看“有内容的review的占比”——这是判断竞对是否干预评论的核心点。比如说以这条 listing 为例,它总共有 213个评论加 rating, 但是我们看到呢,它文字部分(带内容)的这个 review 呢,它将近有 193 个。所以呢,这个就毋庸置疑,他利用了这种测评的手法来干预了评价。

按照目前我所在的类目我的链接分析,有文字、有内容的评论只占了 50% 不到,而且我这个 50% 里面还有 30 个是绿标的。那可想,如果把 30 个绿标刨掉的话,实际上有文有内容部分的这个评论大概只能占到大概25%。应该说这个比例已经是偏高的,大家可以参照自己的合规链接,看看你们所在类目的这个比例在多少,可以留言互动一下。

按正常逻辑,不做任何干预(不测评、不搞明信片催评、不刷单)的情况下,自然留评且带内容的比例通常占评价总数的20%-30%,如果竞对的有内容评论占比远超这个范围,比如总评论200个,带内容的就有170-180个,占比达到80%-90%,那基本能确定他通过测评、刷单等方式干预了评论。

[图片]

第二个分析点,针对3C、吉祥三宝这类电子品类的评论,要看类目整体评分水平。 具体怎么看?可以抛开头部的TOP 50,重点看搜索结果靠后的几页,或者排名50-100的链接——如果这些链接的综合评分普遍低于4.5(比如在4.0到4.3之间,甚至不到4星),基本就能判断出这个类目的真实评价水平大概在这个区间。 这里要注意:头部TOP 20、TOP 50的卖家评分不能作为参考,因为他们销量好、起量快,大多会在评论上做干预,评分不具备真实性。如果想了解类目真实的平均评分,建议关注中腰部、尾部链接的评分水平,这些更能反映类目实际情况。 举个例子:如果你通过调研(比如问供应商、看用户反馈),知道这个类目本身容易出差评,综合评分很难到4.5,普遍在4.0-4.3之间,但头部链接的评分却都在4.5以上,那百分之百能确定,这些头部竞对在评论上做了干预。 后续再从“整体类目评分”到“单个头部链接细节”逐步分析,结合之前说的方法,就能大概评估出他们在评论上用了什么操作手法。

还有一个角度,就是点开竞对的评论,重点看“最近的评论”部分。 如果这个类目本身就容易出差评,而竞对又呈现出“销量高、起速快”的特点——往往是前期靠合并变体、擦边操作等手法,把Listing评分维持在较高水平(比如四星半),然后借着这个窗口期,一个月可能卖出一两千单。 但随着销量增加,真实买家收到产品后,会慢慢留下真实评论。这时候如果看他的最近评论,发现一星、两星、三星的占比,比四星、五星还高,那也能从侧面反映出这个类目的真实总体星级水平,同时也能判断出,竞对前期的高评分是靠干预得来的,并非产品真实口碑。

[图片]

接着说怎么评估对手是否做了测评或刷单——结合前面说的几个点,基本能判断个七七八八,还有一个关键角度是“看回评频率”。 比如遇到一个上架1-2个月的新品,评论起速很快,这时候就重点看它的回评频率:先估算它的月销量,假设月销3000单,那每天大概100单。按亚马逊类目平均回评率算,一般在1%-3%,最多不超过5%(这是我的经验判断)。 按这个比例算,如果它每天100单,每天回评2-3个,属于正常水平;但要注意,得多拉几天数据,样本多了分析才更准确,偶尔一天有波动是正常的。可如果看最近一周的平均回评数,远超这个范围——比如每天100单,却平均每天回评7-8个甚至10个,那百分之百能确定,这个对手肯定做了刷评操作。

关于评论操作手法的分析,就先说到这里。绿标操作手法前面我们提到,现在大家常用的评论操作手法是用绿标(Vine计划)做首期30个评论,这里也补充说下绿标相关的情况。 目前绿标主要有两种操作方式:第一种是正常参与亚马逊官方 Vine 计划,真实获取绿标评论;

第二种是定制绿标,不过这种方式成本很高 —— 起步佣金就要 300 多人民币,还得额外支付税金,最近我也在了解这类操作。一般“人民币玩家”可能会直接定制30个vine绿标,我们粗略算下成本:单是绿标佣金,30个就需要300×30=9000元(接近1万元);再加上税金,税金大概是客单价的30%-35%,比如卖30多美金的产品,按30%税金、汇率7.1算,单个税金约10美金(折合71元),30个就是2130元;这两部分加起来就快1万2了。 而且这还没算完,绿标的总成本还要加上货物本身的产品成本、以及头程,尾程,这里就不展开细算了。 所以小结一下:定制绿标的成本很高,也正因为成本差异,绿标操作成了拉开同类产品运营差距的一个关键要点。

如果靠自然参与亚马逊官方Vine计划(也就是自然绿标),其实也没问题。按我之前链接的回评速度来看:绿标名额放得比较快的,一两天就能放完;首条绿标评论大概在7到10天左右出现,之后2到3周能回20来个评,这已经是很快的速度了;剩下的10来个评会慢一些,可能要等一个月左右才能回完,这是真实绿标的正常节奏。

而定制绿标因为是人为可控的,速度会快一点,但就算再赶,要回完20到30个绿标评论,差不多也需要2到3周。 这里可以做个对比:如果从零起步,不做测评也不搞绿标,想自然积累30个评论,差不多要出2000到3000单,时间周期至少要2到3个月;但如果竞对一个月内就搞定了首期30个评论,这中间差出的2个月黄金推广窗口期,足以让他们把对手甩开几条街了。

OK,以上基本就是评价线(也就是评价策略)的全部内容了。 应该说讲得已经比较深入、足够细致了,如果这还不能领会,那可能就需要面授了——不过面授可是要付费的,同学。哈哈!

02

价格线

第二部分我们来说定价策略。 定价策略的基本逻辑,还是建议参考我之前的那篇万字长文,0814 AMZ运营篇之4:产品定价策略及分析(白帽内卷下的定价困局--万字拆解)

大家可以仔细梳理,有不懂的地方再交流。简单归类的话,之前分析过的定价策略大致是“高、中、低”三步走的模式。 我们做市场调研、研究竞争对手时,会同步看他们的定价。其实如果大家做的是同类产品,就算是3C这类稍复杂的品类(差异多在功能多少),也能大致判断出竞对的拿货成本,价格偏离不会太多。所以目前大多数卖家的一个操作是:按市场定价法则,先看同类产品的市场价格分布,再定自己的价格——比如大家一般调研看搜索结果前五页的产品,或者扒榜单TOP 100的定价,就能摸清类目内普遍的定价区间。 可能说得有点绕,总结一下关键:先找到和自己产品功能、配置相当的竞对,看他们定价多少(比如30美金或40美金),这是一个参考基准;但如果有的竞对页面挂价比这个基准高10美金,或低10美金,那从这种价格差异里,就能看出他们不同的定价策略和推广思路了。

举个例子,假设市场中位数价格在40美金(大家通常会挂39.99美金),有些竞对会在前期设置一个划线价(List Price),比如定到60-70美金,这样页面上就会显示“优惠40%”左右的折扣。 在3C类目里,很多卖家做这种划线价都很熟练——如果Listing前期能配合基础评论和不错的评分,再加上这种40%的划线价折扣,起量、起飞的速度会比较快,这是定价策略里很常见的一种操作。 至于具体怎么把这个List Price刷出来,咱们下期有机会再展开讲。说实话我也好久没操作这一块了,最近刚好有可能在我的链接再实操一次,梳理清楚,后续再跟大家细聊。

从刚才说的这个案例里,我们能分析出,它用的是“中端价格推广”的手法。 除此之外,还有“高价推广”的玩法。如上图示,常规定价100美金,却把List Price(划线价)操作到200美金,页面显示“-50%”的划线价;紧接着又设置了一个50美金的Coupon,算下来实际成交价大概就50美金。这个操作其实有点夸张,目前看它没怎么刷出销量,但手法确实挺“骚”的,说实话我都有点佩服。 这个案例,和我们之前分析定价策略时提到的一个例子“异曲同工”,感兴趣的朋友可以回去翻一翻。不过这里也想多说一句:别把用户当傻子,消费者买东西至少会货比三家,甚至可能对比二三十家,看下来对这类产品的价格、价值早就有基本判断了。所以这些花里胡哨的操作,最后能不能真的转化成销量,还得打个问号。 当然,这也算是“高价+高折扣”定价手法的典型案例,同样可以作为我们分析竞对时的参考样板。

第三种,大家可能也都知道,就是“低价硬切”这种简单粗暴的手法。 比如新切入一个新类目,总会发现有些卖家的定价是类目最低价,或者是比较低的价格。这类卖家基本就是以极低的价格切入市场,有可能是不赚钱(平本),也有可能是亏本。总之,他们先以市场最低价进场,接着猛打广告,把能投入的资源都拉满,快速拉升销量、提高自然回评的速度——这就是市面上常说的“螺旋爆款打造”模式。 目前来说,我不太推崇这种方式。具体为什么不推崇,之前那篇讲定价策略的文章里,已经非常详细地分析过低价切入、低价推广手法的优缺点,以及它对后续Listing长期推广(生命线)的影响,这里就不展开了。

以上,就是我们对竞争对手定价策略的一些分析。

定价策略的重要性在于,我们进入一个新类目时,定什么价格,很大程度上会影响到后续采用什么样的推广手法。不知道大家能不能听懂,或者说能不能理解这背后的逻辑? 当然,运营框架体系里不只有定价,还包括我们前面讲的评价线,以及后面要讲的广告线——这几条线几乎都是当前运营框架里相互联动的部分,可以说是“牵一发而动全身”。因为你的评价线怎么推进、定价怎么定、广告怎么投放,它们之间是相辅相成的。 这部分要是展开讲,会延伸出很多内容,有机会我们再专门聊一聊这里面的门道,现在先不细说了。有兴趣的朋友,后面可以再提醒我,到时候我们再展开分析。

总的来说,现在的运营就像下一盘棋,讲究的是全局思维。它不是只盯着一个单点,而是需要对全盘进行考量。能把运营线全盘抓起来、具备这种全局思维的运营,一定是高阶运营,而不是初阶运营。亚马逊如是,其他互联网或者传统行业的运营,大概也是这个道理。

03

广告线

第三部分,我们从广告策略这一块,来剖析竞对的运营手法。

关于广告数据的基础调研,在开篇讲运营手法时其实已经提过,0809 选品拆解篇之4:广告数据基础调研这里就不重复了。如果这部分你还不了解,建议回去翻看之前的内容——我之前一直说,开篇讲的“运营与产品的8个模块”,基本已经涵盖了亚马逊运营操作的大部分基础盘。真的,看一遍没懂就多看几遍,把这部分内容吃透,好吗? 我不太喜欢讲重复的东西,也不喜欢为了凑数量、凑内容,把之前讲过的再“炒回锅肉”,这不是我的风格。

所以这次想讲点不一样的:广告策略我之前其实也提过,但没用图文的形式给大家呈现——主要是整理图文的工程量比较大。不过我觉得,要是大家对基础调研工具用得熟练,我稍微点一下,大家应该就能明白。

好,那我们继续来说广告这一块,聊聊竞对的广告策略。

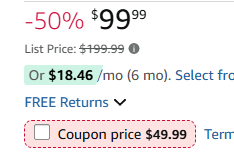

首先说个“笨办法”:搜类目的核心关键词时,翻个2-3页到3-5页,基本能摸清楚类目里广告投得还不错的对手的部分数据(不敢说摸透,摸个两三成是没问题的)。 具体怎么做?就是模拟消费者的视角——假设你是想买这类产品的用户,搜关键词(比如“蓝牙耳机”),然后看页面上的广告排布:刚搜出来,最先看到的是头条广告;

下面是 TOP 位的 SP 广告,有的是 4 个坑位,竖排展示的话大概是 2 个首页首位的 SP 广告坑位;

再往下,还会有 SP 广告位,中间部分可能有一行High rating或者编辑推荐的4个 SP,中下部可能有 1 个视频广告位;刚随便搜了个home的类目,SBV显示在页面上半部分

滑到页面底部,又是品牌广告。而且第一页之后的页面,广告排布方式基本是重复的。

[图片]

从这个视角切入,我们可以分析:第一页所有广告位里,哪些对手的自然位靠前,同时还加了广告位?他们投的是哪种广告?是SP卡在首页,还是头条卡在顶部,或是视频广告占了第一页的位置?通过这些,就能大概看出类目里各家对手在“抢占Top广告位”上的策略,能窥出一些端倪。 至于第二页、第三页,其实不一定需要翻——因为现在消费者基本只看前两页就会决定买不买。除非是搜错了关键词(找到的不是想要的产品),或者只是随便看看(没打算立刻买),否则不会翻到两页之后。要知道现在电商很成熟,消费者可能半分钟内就在第一页上半部分找到想要的产品,甚至30秒内就完成购买决策。大家可以想想自己在拼多多、京东、淘宝买东西是不是这样? 所以有时候运营的过程,多往深思考一下、多结合表面分析背后操作,这很重要。但是所有分析的基础,还是运营线的底层盘,底层逻辑上。把底层逻辑吃透了,再看这些广告排布,你就知道竞争对手在做什么、为什么这么投广告——研究多了,你自然就能摸透其中门道。关于 Listing 商品详情页的广告位,我们也简单提一下,不展开细讲,主要给大家一个参考:

- 页面最顶部:产品节点分类上方,通常是一个 SD(展示型广告)的展示位。

- 5 点描述下方 / 购物车附近:

- 5 点描述正下方,大概率是 SD 广告位(注意不是 “new model” 的位置)。这个位置很关键,也很 “坑”—— 如果对手投了这里,且价格比你低,很容易让你的流量流失、跳出率升高。 [图片]

- 购物车下面有时也会出现广告位,同样属于容易造成流量流失的头部位置,需要多留意。

- [图片]

- 5 点下方的两个横排:基本是 SP( Sponsored Products,商品推广广告)的位置。我们常说的 “定投” 也会投在这里,这两排主要是手动广告里的 “商品投放”(投同类产品)位置;不过自动广告有时也会被系统分配到这里,手动广告则更容易精准定位到这个位置,要是想专门投在某个竞品详情页下,用定投就能实现。

- Product information 下方:以 3C 电子类目为例,现在主图视频常移到 “Product information”(产品信息)下面,视频下方是 Q&A 部分;再往下有个 “similar brands on Amazon” 区域,这里是视频广告位,通过 “SD(展示型广告)+ 定投” 的方式(也就是常说的 SDV),基本能精准投到这个位置。

其他零散位置:再往下广告位就比较少了,偶尔会在左侧评价区域出现小的视频广告或图片广告位,这个大概率属于 SB/SD/DSP(Sponsored Brands,品牌推广广告)的位置,大家后续可以自行观察研究。

其实刚才说的广告位分析,更多是基础性内容,不算我们这次策略分析的重点,但我还是稍微提了一下——核心原因是,你可以通过分析对手投哪些广告位,先判断他的投放渠道,进而挖掘他广告操作的手法,这点大家要多理解。

而且要注意,我们前面分析的只是“一个关键词”的情况,但实际上对手肯定不会只投一个词。比如我们分析类目的核心一级词,翻个两三页能窥见部分广告投放策略,但其他关键词是不是也得分析?每个类目的核心词肯定不止一个,一级大词至少有两三个,二级核心词也会有几个。 所以,你把这些核心词都搜一遍,每个词都看前面两三页、三四页的广告情况,就能知道类目里各家对手:投的是哪些词、打的是什么广告类型、选的是哪些广告位置。这么一套分析下来,不就能摸清楚对手的广告投放策略了吗?

上面讲的是分析竞对广告策略的“笨办法”,但我觉得有时候笨办法反而最省力。 当然也有更简单的方式,就是用工具。现在像Sif,卖家精灵这类工具,甚至能分析出对手的广告架构,不过它的分析维度,其实和我上面说的“笨办法”差不多——核心优势在于能覆盖更多关键词,还能通过爬虫抓取对手不同时间点的操作情况。 要知道,我们自己手动分析,可能只看了某个时间点(比如今天上午9点)的广告情况,但这个时间点在消费者时区里,可能不是黄金流量时段,分析结果有局限性。而Sif这类工具可以周期性、阶段性地爬取数据,比如爬1周甚至更久,就算对手新增了广告投放,也能被抓取到。这样一来,工具分析出的对手广告轮廓会更清晰,也能给我们提供更全面的参考。 不过工具也有弊端,比如数据会有延迟,而且它是基于预设逻辑判断的,不像我们自己手动搜索那样,能留下深刻印象,对细节的理解和挖掘也会更深入——这就是笨办法的好处。当然,笨办法也有缺点,就是比较费时间、费功夫。 所以有时候我们说“笨办法是最快的办法”,因为它直接、真实,我们也可以借助这个机会,更进一步加深市场的熟悉,对手的熟悉。

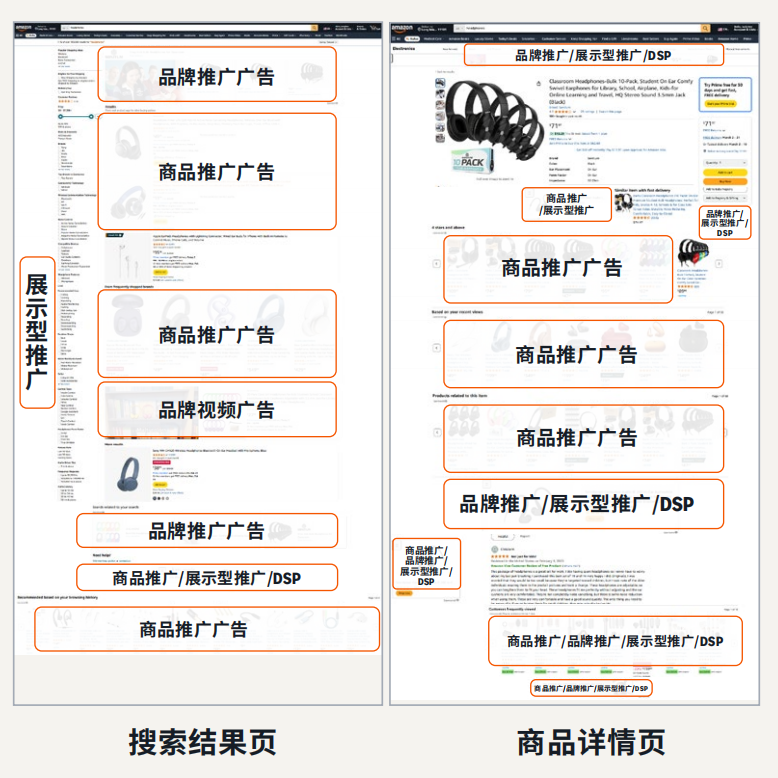

这是分析对手广告投放策略的一个维度,还有一个维度是利用工具——像Sif、卖家精灵,西柚找词这类关键词工具,把对手的ASIN丢进去做反查,基本上能立刻看到他的所有广告投放词、自然流量词,自然位、广告位,还能看到SP(商品推广广告)、SB(品牌推广广告)、SD(展示型广告)这三大广告类型的投入占比情况。 这个点我之前也跟大家讲过,其实非常关键。

为什么?因为如果我们分析出核心竞对在这三大广告类型上的占比,就能找到自己的进攻方向。 举个例子:如果某个头部竞对(比如 BS 卖家)特别重视 SP 广告,却轻视 SB(尤其是 SBV,品牌视频广告),那 SB(含 SBV)就是我们最好的进攻切入点;

反过来,如果有的对手擅长做品牌广告(SB),但在 SP 广告上投入比重很小,那 SP 广告就是我们前期突破的核心方向。所以,通过分析竞对三大广告类型的投入比重和布局,就能反过来确定我们自己初期的广告进攻策略和方向——这个点特别关键,大家可以多琢磨琢磨。 [图片]我们再稍微延伸一下,说说 SP 广告里的关键词卡位 —— 比如可以在晚上黄金时段去搜对手的广告位。如果我们的链接已经到了需要采取进攻策略的阶段,想抢占首页位置,就可以模拟 “中开高走” 的思路去测试:比如花多少钱能卡到 TOP 位,把对手的坑位挤掉,看看能不能实现。关于关键词卡位,有几种常见玩法:用动态竞价,再叠加首页百分比,以此来卡位;

用固定竞价(或 “只降低” 竞价策略),同样在首页加百分比,也能实现卡位。

卡到位置后,还可以尝试调低百分比或出价,多调整几次,最终找到性价比高的投放方式。

其实在前期调研时,多观察就能发现哪些竞对在 SP 广告上有短板,针对这些短板重点进攻,也是很实用的操作手法。

另外,不管是用 SDV(展示型视频广告)做定投,还是用手动广告做定投,都能覆盖到定位广告。定位广告的核心策略是:优先选择 “价格比我们高很多、评价评分不如我们” 的竞对,针对这类对手做进攻性投放,抢占他们的流量。这个相信老运营都很熟,就不多展开。

我们稍微总结一下广告策略这部分:其实分析竞争对手的广告手法,核心看两点 ——看他投什么词,以及看他的广告架构。第一点,看投放关键词。这个比较简单,通过工具反查对手 ASIN 就能实现,能直接看到他的所有流量词(包括自然流量词和 SP 广告词),甚至能了解这些词的流量占比情况。知道对手投什么词后,我们可以参考跟进,这是比较常规的思路。

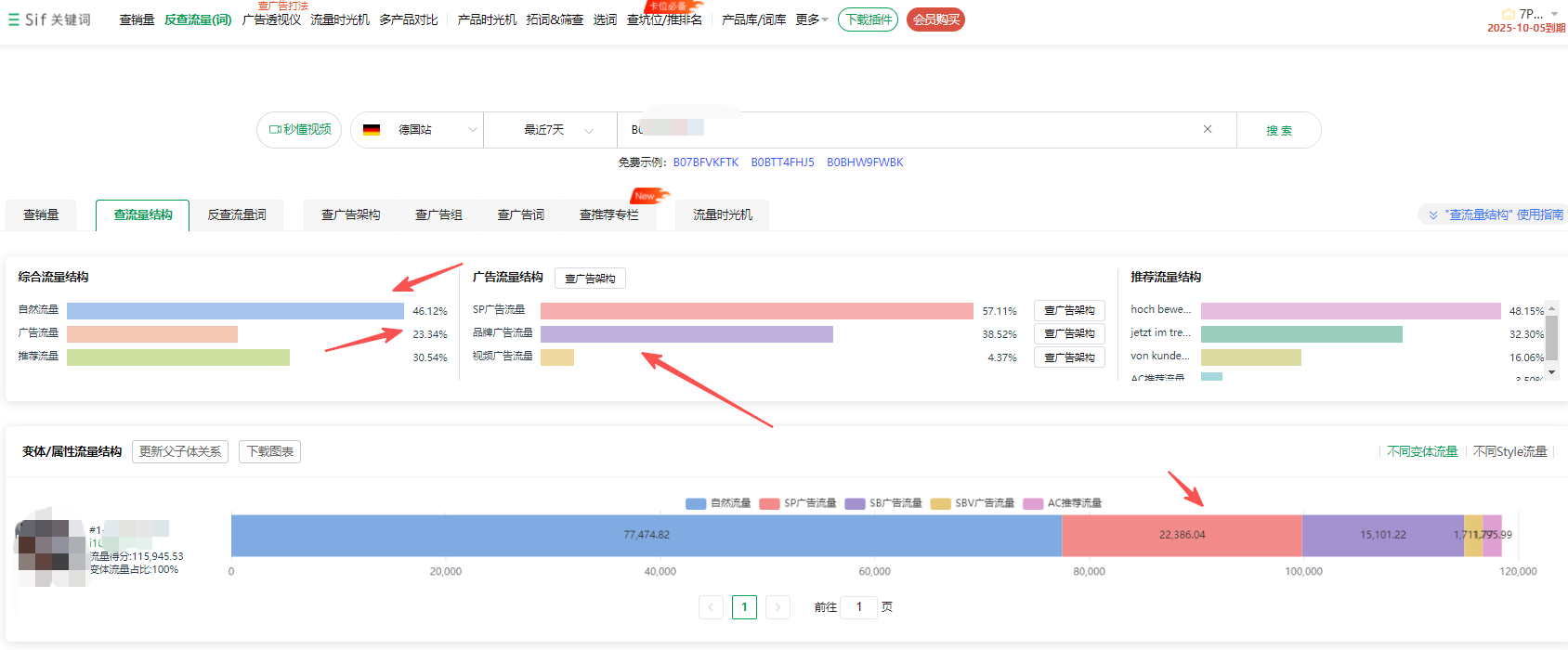

第二点,看广告架构。主要通过两种方式:一是在前台模拟消费者搜索,观察广告位排布;二是用工具系统梳理。通过这两种方式,能分析出对手的广告类型(SP/SB/SD)占比、广告投放的侧重点,以及常投的广告位置,进而窥见他的广告架构全貌。第三点,补充一点:今天晚上整理文章时,我在Sif工具里重新截取素材截图,l浏览界面时突然想到了这一点——当然,也因为最近用Sif工具的频率比较低,分析时遗漏了这一点。 在找到目标反差ASIN后,能看到一个“查流量结构”的功能,它会把流量拆成三个部分:自然流量、广告流量和推荐流量,还会标注各自占比。以上边截图的示例来看,我们能分析出这个竞品的自然流量占比不到50%,广告流量仅23%,推荐流量约30%。由此能判断,这个竞品的广告投放力度还不到总流量的1/4,这也从侧面说明,它在广告投放上还有比较大的上升空间,而这正是我们的机会所在。 另外要提的是,这本身是一个头部ASIN,因为排名靠前,它能获取的流量范围和广度都非常大——亚马逊系统会给它推荐大量关联流量,这个流量量级,不是我们这类排名在三四名、或是接近十名左右的ASIN能比拟的。 当然,这只是一个大概的参考维度,但核心结论很明确:既然该竞品的广告流量占比还不到总流量的1/4,那我们从广告投放入手,去进攻、攻陷它的流量池,就是一个可行的方向。这里特别补充这点。

结合这三点,基本上就能把竞争对手的广告运营手法分析清楚了。

以上就是我们今天关于“如何深入分析竞争对手运营手法与推广策略”的全部内容,全文篇幅将近1万字,希望大家能在评论区多交流讨论。 其实这次分享里还有不少可以细化的点没展开,比如之前群里常聊的的“用Keepa看透一个ASIN的前世今生”,或是现在Sif的Keepa增强版插件——通过它能check对手实时的价格操作、Coupon促销折扣等操作细节。这些更细碎的内容,后续有机会再专门和大家详细拆解3.0。

关于竞争对手的运营手法拆解分析,你还有哪些犀利见解?

欢迎各路大神 评论区 留言讨论~

后记

OK, 今天也啰嗦了这么多,已经都 0 点了,讲的我也有点困了。明天白天的时候,我抽个一个两个小时把这个给它整理出来,就不晚上发了。要不然会影响大家的睡眠,甚至可能看一看就看困了。今天就先到这里,希望后台这位粉丝能满意这篇文章。

- END -

About me:

]Hey,我是Bluesky 布鲁斯凯,一名跨境老兵,8年AMZ运营,不连续打工&创业者,勤思索,乐分享,善交友!

简单的运营问题,可以留言,我看到会解答。

Happy every day!~

最后想说一句“送人玫瑰,手有余香”。这些内容都是一字一句敲出来的,真心希望能帮到大家。如果觉得这些分享有价值,还请大家多多转发、点赞、关注支持一下~

【知无不言,言无不尽】历史合集

AMZ运营篇之3:推广策略与计划 2.0(白帽打法八千字拆解)--有删改

https://www.wearesellers.com/question/110061

0831 深入分析竞争对手的运营手法推广策略 2.0 (又是一篇万字长文)

https://www.wearesellers.com/question/109563

0904 运营技巧篇之01:Listing出划线价List price的1个玩法(1.0+2.0)

https://www.wearesellers.com/question/109876

【头条专栏文章】

从天道的农户模式,到拼多多的“砍一刀”:论亚马逊的低价生存策略(上) [万字长篇]

https://www.wearesellers.com/article/27474

0803:产品与选品 两点思考

https://www.wearesellers.com/article/27444

倒计时:

倒计时:

23 个回复

牛马之一 - 产品兼运营

赞同来自: 莎士皮亚 、 Sherry030 、 l123456hc 、 稚北北 、 跨境Oliver 、 产品开发名琰 、 1234567LLL 、 一笑同学 、 wangsix24 更多 »