社区 发现 聊天 普通人也能通过有目的性的练习,成为天才产...

普通人也能通过有目的性的练习,成为天才产品开发吗?—— 结合《创造力曲线》和真实精品开发经历,唠唠我的感想(1)

没辙了,我也不是个爱闲的,正好今年看完了一本好书——《创造力曲线》(作者艾伦·甘尼特),就索性拿来分享分享,跟大家唠点实磕儿。不过毕竟也不是啥专业文章,我就不要求自己兼顾 易读 和 深度 了,主打就是一个尽兴,先在此谢过各位观众老爷们的包容和厚爱了!

先唠两句:欸?真的假的?我不应该是产品开发的天才吗?

省流:还真不是。

刚毕业入行那会,我是恨不得一天一个新点子,没事就拿出来跟我师傅探(唠)讨(嗑),好在他也不嫌烦,本着宁可错杀不要放过的原则,我俩居然真的聊出来好几个能干的点子。

然后就被组长全部否了,全剧终。

哈哈开个玩笑,不是说组长故意卡我,而是他说的全是我当时做梦都梦不到的理由:那个有专利风险、这个工厂工艺不支持、资质认证、使用安全风险、之前有类似竞品扑了......直到那个时候,我才头一次认知到一个严肃的事实:产品开发不是想出来一个主意,画出来一个图纸就能“实现”的——它是由一个运转严密的组织,通过各种科学的手段,一方面要顺应市场潮流和趋势,一方面要最小化各种风险,最终目的不是为了让所有消费者“绝对满意这个产品”,而是为了从产品中攥取高额利润。

回来之后非常沮丧,又找师傅探(唠)讨(嗑)去了,甚至有点埋怨他怎么不早跟我说这些,然后满意的听到他也不懂这个,换他去说也一样结果(虽然我表示怀疑),于是又能愉快的和他玩耍了。(我俩当时负责的是不同项目 只有组长了解所有项目的具体情况——额 要不说人家就能当组长呢)

跟大家分享我的这段真实经历,最主要是希望借此说明一个核心观点:在产品开发这行上,有新颖的想法不厉害,能落地,能卖爆,能保住稳定的利润率,才真算大佬。所以不要盲目的进行“太过超前”的创新——除非想先创翻运营,再创翻自己。

这就回到正题了:如何才能避免“为了创新而创新”的情况发生呢?甚至我们更进一步——我要如何才能知道自己开发的产品是在“颠覆市场”,还是在“自我感动”?

以及最后本人强烈推荐所有对产品开发一行感兴趣的小伙伴都购买一本《创造力曲线》(作者艾伦·甘尼特)!本文仅为精读 加 读书笔记 加 一点个人感悟,原书中配套了大量极为精彩的现实案例和作者亲自访谈的记录,光是列举书中引用的注释就有33页,能看出来作者是真的非常用心地在写这本书。好书永远只有自己亲自品读,才能有最大的感悟和收获!

疯子在左,混子在右

限于可能的著作侵权、出于对原著的尊重和本次探讨的主题三重因素影响,我不得不向各位极为遗憾的概括前五章非常精彩的内容。

书中作者大量引经据典(我粗略估算大约插入了13个详细案例,其中不乏知名作品和人物,如披头士乐队的《昨天》、莫扎特、达尔文和华莱士...),有力的驳斥了所谓“创造力只与天才相挂钩”、“想要创造力爆发只能被动等待灵感闪现”等传统观点,将创造力从“天赐说”、“天赋说”,回归到“充满创造力的作品能大获成功,其实是一种恰逢时机的社会现象”,继而引出核心话题——“如何通过有目的性的练习去发现并把握时机”。

【这里插一句我的感想:说到这个“天赐、天赋”啊,我对“把握市场趋势很大程度上靠堆量去赌、靠不同款去测”“新品能不能爆大部分听天命”这类想法也不是特别赞同,套用刚刚的话来说——“充满创造力的产品能成为爆品,其实也是一种恰逢时机的社会现象”。(我是Amz US/EU精品化产品开发)我觉得亚马逊说到底还是个产品市场,不是又有情绪又有政策的资本市场,是产品就有特定的人群使用,只要使用人群在可预期的时间内(3~5年)不发生较大改变,那么市场趋势是很难在短时间内发生猛烈调头的。那既然市场趋势是一定的,为什么还会觉得它“不可捉摸”呢?我觉得核心原因可能是因为忽视了这个重要信息——市场发展的历史。

如何判断一个类目是否值得去做,如果做应该采用什么形式? 我在这个帖子的回复中更加详细地阐述了我对市场历史的理解,此处就不再继续展开了,感兴趣的小伙伴可以跳转阅读。】

那么,回归正题——如何才能在时机尚未到来前发现它?如何才能在时机完全结束前把握它?

而如果要回答这个问题,我们又不得不先回答另一个看起来更加无关的问题——

流行,是如何“流行起来”,又是因何“退出舞台”的?让“流行”变得“过时”的原因,到底是什么?

依然是上文提到的三因素啊,遗憾概括了。先透一下啊:接下来的几句话将是本篇最可能让人摸不着头脑的“原文概括”。大家如果看不懂我写的,纯粹是我表达有问题,原书表达非常详细易懂,是我没能力把原文精彩之处向大家展示好,给大家也给原作道个歉

1. 我们的大脑既收到“纯粹接触效应”(接触次数越多越喜欢)and“新颖性红利”(新事物蕴含潜在回报的可能性)的激励,又受到“回避式反射”(害怕不熟悉的事物)的影响。具体表现在:初次接触的事物更容易引起回避式反射,而后续接触同类型的新事物,则更多受到纯粹接触效应和新颖性红利的影响。

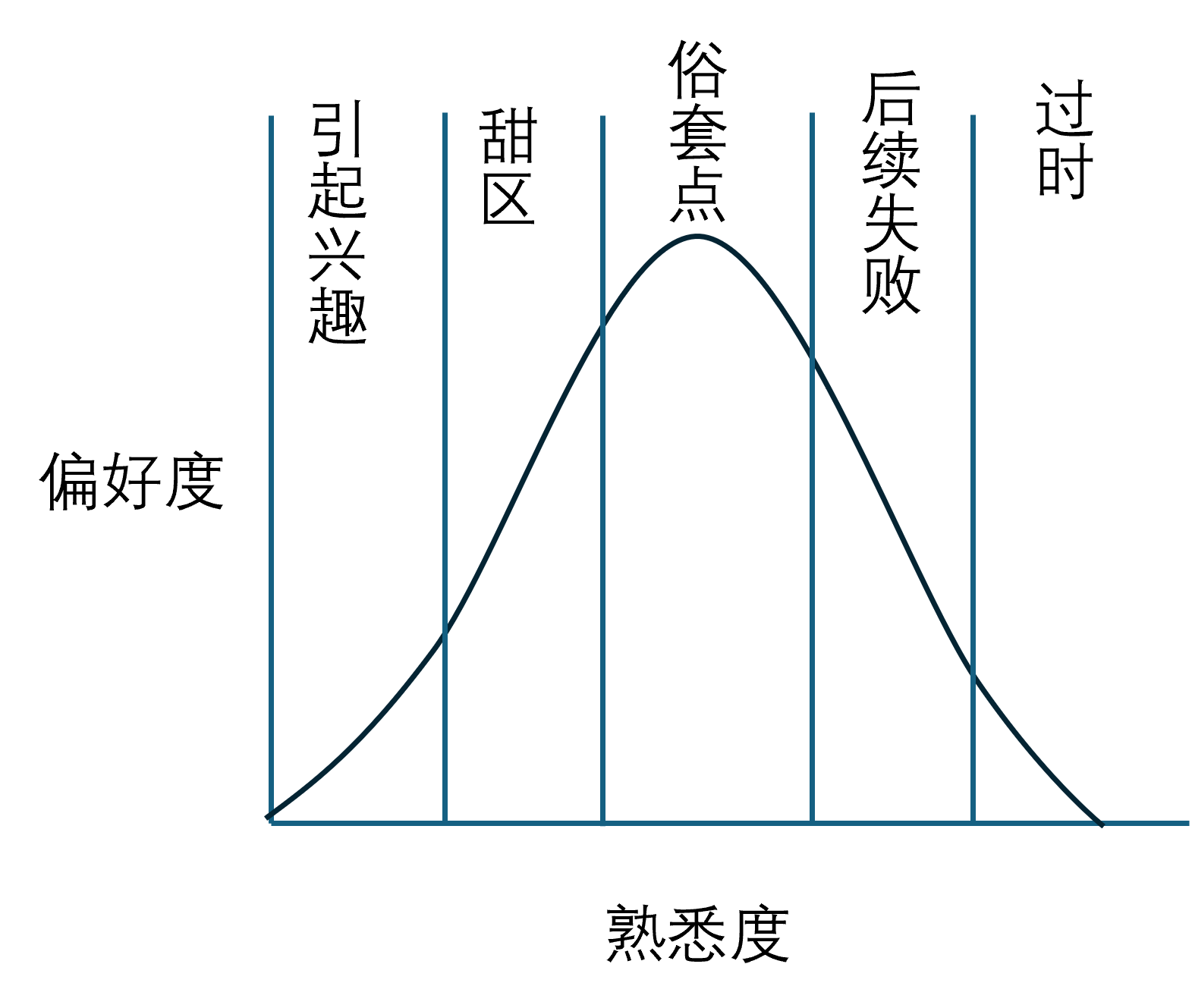

2. 在我们的大脑调和“对陌生事物的恐惧”和“新颖性带来的激励”这两者之间的矛盾时,对事物的偏好度和熟悉度呈现出钟形曲线的趋势——这就是创造力曲线。

3.因此,总的来看:我们最初在面对不熟悉的事物时,更容易产生回避的情绪;而随着接触次数增多,我们越是熟悉它,就越容易对它产生喜爱之情。最终,随着它被我们完全熟悉,这也就落到了“俗套点”,后续随着接触次数增多,我们对其的偏好度就越低,直到它完全过时。

4.受大脑“知觉流畅性”(越容易处理的事物越受到我们的喜爱)的影响,只有当我们深入思考某样事物时,才会受到创造力曲线的影响;而如果我们只投入很少的精力去应对某事,则更多受到“纯粹接触效应”的影响。

太长不看版:

某样事物变得流行起来,是因为它既有我们所“熟悉”的部分,给我们带来安全感、但同时它又加入了一点新颖的东西,让我们有了新鲜感。而它之所以“不再流行”,则是因为我们已经对它“过分熟悉”了——每多一次曝光,都会降低我们对它的总体兴趣。

所以化用到产品开发上,它在讲什么?

不是产品越独特,顾客就越欣赏;不是产品功能越强大,顾客就越追捧。

而是产品越“贴合”当下市场发展的阶段,顾客才越愿意买单。

这个可能听着太玄乎了,我给大家讲点更实际的吧:

我去分析竞品的时候,不怕分析那些评分低的新品为什么卖不好,就怕领导问我为什么那个新上的评分高的竞品卖不动:前者扫两眼的事儿,后者死两天的活儿。为什么这么说呢?因为质量问题看起来是最严重的问题,实际上是最好解决的选择题,无非是 材质结构包装 单选或多选的事儿,你就是闭着眼蒙一个选项都有三分之一的概率选对,何况这道题还能多选。

但是如果自己开发的产品的质量没问题,顾客留下的又全是清一水儿的五星好评,问就是顾客爱不释手,卖就是产品一天0.3~0.5单(幽默数字 不是把一个产品切三份一天卖一份,其实就是两三天出一单, 但是OA会显示这种0开头的小数点),这才是最让人崩溃又摸不着头脑的:我看评论这群顾客不是特别喜欢我的产品吗?怎么就卖不动呢?

不喜欢这个产品,所以没有买它的人,是不会留下评论的。

什么叫不喜欢?比方说当前市场主流趋势是走轻奢风的审美,有些就非要开一款实用性特别强但是外观不好看的产品,少部分喜欢实用性的顾客当然会开心的购买并留下五星好评,但问题是这部分顾客的数量又有多少呢?对这个产品的购买意向又有多少呢?这个产品复购率又有多少呢?销量和利润被 少部分顾客 and 大量广告费 摊薄后还剩下多少呢?

那为什么大部分顾客没有购买?因为当前大部分顾客的“舒适区”就在“审美”这条路上,所有产品上去花花绿绿的比美,就这一个产品实用的鹤立鸡群——猜猜顾客是觉得“哇哦你好独特我好喜欢”,还是觉得“恁这是弄啥嘞”?并且为什么顾客当前喜欢轻奢风的审美?答案很简单:前几年全是这种实用性强但不好看的产品,今年就想买点不一样的好看东西,咋啦?

人民喜闻乐见,你不喜欢,你算老几?——周恩来。 (周总理:没错,这还真是我说的:)

所以看似是走到创造力曲线的左边,跟现在这个市场趋势相比太超前了,太独特了;实则是走到曲线右边,版本还停留在上个赛季,忘了跟着大家一块更新了。说到这,我就又不得不再强调一遍先简单了解市场历史的重要性。有些话真的值得反反复复的强调,因为每多一次就可能多一个人听到心里去。我不嫌烦,也希望第一次就能听到心里去的天才产品开发们(非贬义啊 我真心是这么觉得的, 因为我当年也是跌跌撞撞了很久才自己悟出来 所以第一次就能听进心里的真的非常厉害了)不要嫌我烦,哈哈~毕竟

“每当你想要对别人品头论足的时候,一定要记住,并非这个世界上所有的人,都拥有你那样的优越条件”——《了不起的盖茨比》。

创造力曲线4法则,第1条:借鉴

那么探讨完创造力曲线,我们就可以直面这个终极问题了:如何才能在时机尚未到来前发现它?如何才能在时机完全结束前把握它?

作者艾伦·甘尼特在经过一系列的深入访谈后,发现了4种思考模式得以帮助创业者取得商业上的成功,这些方法也得到了心理学、社会学到神经科学等多门学科的支持,他将这四种模式命名为创造力曲线的4条法则,它们分别是:

借鉴 模仿 创意社群 迭代

还是老规矩继续遗憾了啊,并且越往后其实我和原作部分观点是存在一定分歧的(大概就是80%认同,20%有一些不一样的观点),所以就不在这详细的展开借鉴法则的全部内容了,只拎出来聊核心原文结论和我想补充说明的一些观点:

借鉴、吸收的主要职责就是帮助你识别出某样东西为大众所熟悉的程度。

也就是说,借鉴法则主要是为了帮助你“判断”自己的产品处于创造力曲线的哪个位置。那么如何才能更好、更高效的借鉴呢?第一种是原型、第二种是典型。原型很好理解,换到产品开发,可以当成把一个三维的产品变成二维的标签这个过程,也就是打标。典型也很好理解,相当于每个细分市场卖的最好的产品,单独拿出来进行分析参考,也就是竞品对标。

说到打标我真得唠两句,有些很容易对这个打标有种轻视的心理,觉得那不就是标标产品特征吗,谁不会啊?材质、大小、数量、颜色、图案、操作方式、设计风格、礼品属性、使用场景、使用人群,了不起了再多标几个附加功能,比如旋转、发光、可视化、可重组、KD结构(就是运过去是散件 用户凭借说明书自行完成组装)......

我知道说到这都有人想抄一下这么多的打标类型了,觉得哇能跟报菜名一样随口报出来这么多的标签,那你一定很懂打标吧!

那可——完全无关啊!

打标厉不厉害跟 知道多少标签类型 打多少标签 都无关,和你打的标签有多少和你预期的产品开发方向有关。

这就又是一个特别反直觉的东西,因为我是知道有些产品开发不打完标,是真的不知道自己打算开发什么产品方向的。那我为什么这么清楚呢?因为我最开始就是这样的,哈哈...

但是我们回归本质去谈啊,我们去给市场上那么多产品分门别类的归置到不同标签下,这样做的目的到底是什么?

不是为了把整个市场所有信息都摸的一清二楚,而是为了验证自己选择的开发方向是符合当前市场形势的。

什么意思?举个最通俗的例子:假设今天要去相亲一个富二代,现在要你来选择三选一进行提问:

A. TA到底家底有多少啊

B. TA对我的好感有多少啊

C. TA小学时候的英语老师的侄子到底是男是女啊

等等 不用测我智商了,我当然知道侄子只能是男的啊(doge.jpg)!放这种离谱例子上去,大家肯定都觉得非常遥远,属于“闭着眼都能选对”;但实际上放到产品开发上,我就说个最能检验有没有干这种事儿的标准啊:

打的所有标签数据,最后都在新品开发时有参考吗?有用到吗?注意是所有。比方说我们真的需要知道购买旋转结构的群体,有多少喜欢红色小猫头图案的吗?或者购买铁木结构的人群里面,又有多少需要“礼品属性”的产品?

我能理解有些人会出来反驳:啊那打标的时候那就一起打了。你如果单拎出来这几种差距特别大的标签组合到一起,这组合到一起的数据信息肯定不需要知道,但每个标签自带的数据信息肯定是很关键的啊。

那就对了——说明什么,从一开始就不需要一起打标啊!不是一上来把所有标签都归置到所有产品头上,而是先有了大概的产品思路,大概的针对人群,然后为了详细摸透产品和顾客的信息,才去把 这部分产品 进行多维度的打标分析,才去了解 这部分特定群体的 偏好的!

不行了这个打标我不能再展开了,越想那是坑越多,10w字都根本讲不完:比如我的意思也不是只打部分产品的标签,大部分情况是先选几个重点属性,把所有产品都打完标,然后再去选其中一个or几个细分市场下的产品,进行更多维度的打标;比如那重点属性该选什么标签呢,那就需要先看顾客评论,先找顾客在意什么维度,从顾客视角出发去思考有什么类型的标签;比如 啊那我们又该怎么看顾客评论去选择标签呢?不是,我的意思也不是只看顾客评论啊,那咱也得结合市场实际产品形态来吧;那我们怎么结合...

停停停 不说了啊,我光是一想我都头皮发麻,感觉要被问题和答案淹没了......总之如果说评论分析是最能体现产品开发上限的技能,那打标这个真的是最能体现一个产品开发下限的技能了,两者合称说是一种艺术也不过分。

我去 一看写这么多扯淡扯太远了,那么还是回归正题啊。在这个“借鉴”部分,我最想探讨的其实是20%法则这个概念。

作者艾伦·甘尼特先生认为,通过每天花上20%的清醒时间来借鉴、吸收关于你的创造性领域的讯息,你就能培养出一种近似直觉的专家级理解力,帮助你识别一个点子的被熟悉度——也就是它落在创造力曲线的什么位置,即使你不具备真实世界的体验。

这个我确实非常赞同,20%法则其实化用到产品开发上,就是教你每天没事干的时候多看看BS榜单,多看看关键词搜索下的产品自然坑位,多逛逛1688上的竞品,隔壁榜单的产品没事猫一眼也挺好的......总之就是不要只死盯着自己的池子看,多跳出去吸收吸收外部信息。

但我想在此补充一个观点啊:为什么同样都是看竞品,有些人看完就有想法,有些人看完就看完了呢?

传统观点是会觉得后者没有用心看啊,当一天和尚撞一天钟,那指定没想法。好的,那我们就抛开心态,假设两个人都非常上进,为什么时间一长,还是很容易拉开差距呢?

我个人认为,是因为后者没有养成以需求为导向进行分析的习惯。这个就很触及到一些有关个人行为模式的培养了。

我们先说说什么叫以需求为导向进行分析。不是说凭感觉,比方说 哇塞这个产品图案看起来好好玩,mark一下;那个产品结构有点意思,收藏一下,而是始终要以“我需要什么样的信息”为导向拆解我周围的信息源所提供给我的信息——我究竟要筛选什么类型产品的信息?这部分信息对我的产品开发会起到什么帮助?我现有的分类是否覆盖了当前的所有产品?....

我们说些更加实在的例子,比方说去看BS榜单,到底在看什么?不是说坐那看B15是不是又跑到B27了,B3跟B5又开始扯头花了,一会coupon卷一会LD了,最后感想是 啊好多人啊(周迅脸)。而是对产品榜单上大部分产品所属的坑位有一个大概的认知,知道大概什么样的产品就趴在什么坑位浮动,我们如果要开新要上去顶替谁的位置,这个位置是否有类似定位的产品坐到过,坐的稳不稳,又被谁顶下来了......

那这些都是我看BS榜单才懂得吗?不是,是我先发现自己需要这些信息,我才去寻找能高效回答我的途径,最终我选择了看BS榜单。

唉说不完了,真心主要也累了,很多话题下次有机会再唠吧...最后聊聊题目,知道大家最想听我回答的还是这个问题:

所以在我看来,普通人也能通过有目的性的练习,成为天才产品开发吗?

看怎么定义“天才”这个概念了。

如果你认为“天才”就是对某个领域从始至终抱有极大的热情和兴趣,能够举一反三甚至无师自通,那我的答案是确实不能。

如果你认为“天才”就是能够在某个领域通过长时间、稳定、高效的技能精进,成为该领域大师级别的人物,那我的答案是确实能。

我们常说“本性难移”,天生的兴趣和爱好是很难在后天改变的,但这并不是我们因为“天赋”就裹足不前的理由。这世界上没有那么多足够幸运的人能恰好从事自己感兴趣的工作,并恰好这个工作能混口饭吃,最后恰好成为该领域大师级别的人物的。或者我再说直白点:就算A在某个领域是天才,真正的天才,首先A能不能在这个时代找到这个领域是个问题,其次能不能从事这个领域是个问题,随后能不能靠这个领域养家糊口是个问题,最后这个领域还能不能继续存活到A技艺完全成熟,并持续提供资金和技术以支持A在该领域不断精进,还是个问题!

所以真当天才不需要努力啊?能持之以恒初心不改的努力,难道这个行为本身不算是一种天赋吗?

所以到底哪能蹦出来这么多的天才啊?没有那么多的天才能幸运的找到自己的位置,毕竟这世界又不是为了少数人搭建的啊!

如果你实在觉得自己缺乏做产品开发的天赋,又没办法割舍这一行带来的回报(无论是物质回报or精神满足),那你要做的只有一件事:

去它的xx天赋,王侯将相——宁有种乎?!!!

最后看到这里如果你也对我的产品开发理念感兴趣,并且恰好也喜欢数据化的市场案例分析实战,请允许我(臭不要脸)的向你推荐我的付费文章:

精品化产品开发流程指北——市场调研篇(1)

付费阶段内,有关文章内容方面的提问我会尽量在24h内进行详细答复。

最后还是照例求个合作啊,诚心寻找有供应链端优秀资源伙伴一起交流合作,我这边能自带一个很有实力的运营大佬一起加入,长期有效~也热烈欢迎产品和运营端的伙伴们互相学习交流~!!

拜拜了各位,剩下的内容,有空了再唠呗!:)

(对了,下次应该还是会优先更新市场调研系列的文章...先暂时就开这两个坑吧 我轮流跳进去填,哈哈

倒计时:

倒计时:

16 个回复

牛马之一 - 产品兼运营

赞同来自: 目标只有B1 、 阿发发 、 lalalaAG 、 栗紫lizilizi 、 像素Ikii 、 追风筝的城 、 莎士皮亚 、 mini小小麦 、 一去二三里 、 阿四AIR 、 张千六 、 dk1766 、 ZYTYM1 、 daEige 、 小张冲冲冲 、 呆呆女 、 启迪666666 、 1234567LLL 、 今夕何夕96 、 6275mx 、 束手无策 、 奥巴菠菜113 、 15119137376 更多 »