社区 发现 Amazon 重生之我在亚马逊COSMO算法时代做亚...

重生之我在亚马逊COSMO算法时代做亚马逊广告投放专员

发帖12次

被置顶3次

被推荐2次

质量分0星

回帖互动208次

历史交流热度28.26%

历史交流深度0%

✨

AI 摘要

适合在亚马逊开店的卖家与广告运营关注COSMO新算法和AMC人群投放的实操分享。

本文围绕亚马逊COSMO新算法及AMC数据工具,聚焦通过人群定向与分阶段投放提升广告效果。

1.

算法与数据驱动:

COSMO以用户行为为核心重构搜索逻辑,AMC 数据工具支持创建和投放 AMC 人群包,支撑精细化定向。2.

人群包应用:

AMC 的规则型和相似受众用于高意向定向与扩量,提升广告相关性。3.

新品广告分阶段:

冷启动用ASIN对标与自动广告验证,优化期通过提价与长尾词测试,成熟期移词并精确投放。4.

关键词与流量管理:

通过流量对比识别缺失关键词,结合自然流量调整投放策略与否定词。5.

落地要点与实践:

重点步骤包括英文界面操作、AMC画像、Listing优化与数据对比。

✨

AI 摘要

标题不正经内容就很正经。!!!

我之前写了一篇解读cosmo算法的文章,但是关于运营实操行的文章我感觉写得少一些,因为写多了,其实底层逻辑(文章地基)都一致,最终楼怎么盖(文章写成什么样),都是方法(砖)做了些调整而已。

详细解读请大家自行到以下这篇

亚马逊新算法Cosmo和展示型广告

在亚马逊平台,每一次算法更新都像一场无声的"规则重写"。从早期的A9算法聚焦关键词匹配,到现在COSMO算法以用户行为为核心重构搜索逻辑(我突然很庆幸,再过一年,我就将在这行扎根十年。虽不敢亲言说自己是专家,但是这十年的摸爬滚打早已让我对行业脉络熟稔于心,应对挑战时亦多了份从容底气。)

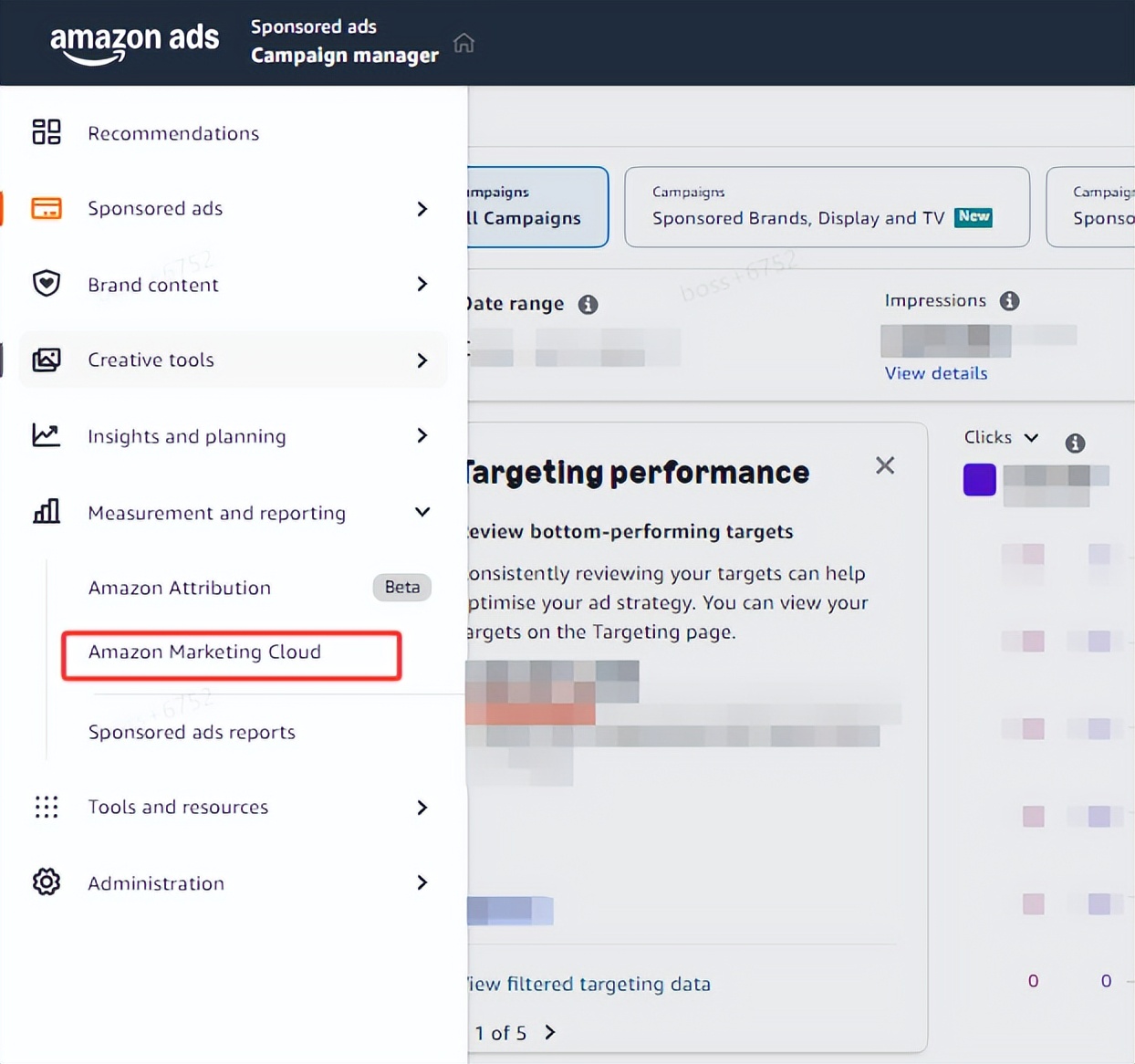

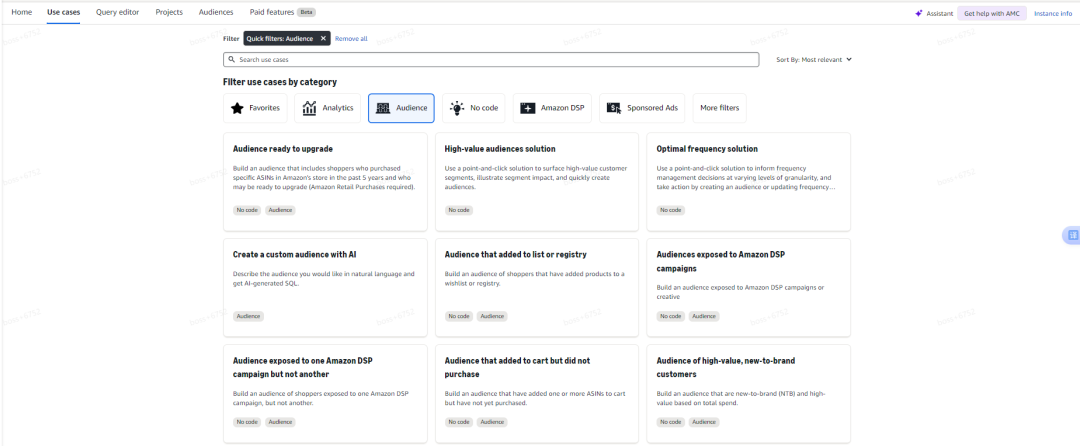

早几年还有什么心愿加购、QA,现在我基本没有看到服务商还在宣传这个内容,而以前这些心愿加购就是为了上wish榜单或者是关键词操作,说白了虽然没有要转化,但也是有些人为操控关键词了,而QA一是为了卖货引导,二也是为了关键词收录,但现在已经不是简单的"上架-引流-转化"线性流程,而是需要在理解新算法底层逻辑的基础上,重新设计广告投放策略与产品呈现方式。比如我上次去参加《亚马逊卖家增长与创新大会-深圳站》,会议上经理在公开场合明确说了:亚马逊免费开放其亚马逊营销云Amazon Marketing Cloud(AMC)数据工具。也说了使用领星的可以访问。刚好我们有,领星和亚马逊后台都可以操作,所以我两个给大家一起展示,目前我们还处于研究阶段,可以给大家展示一下。

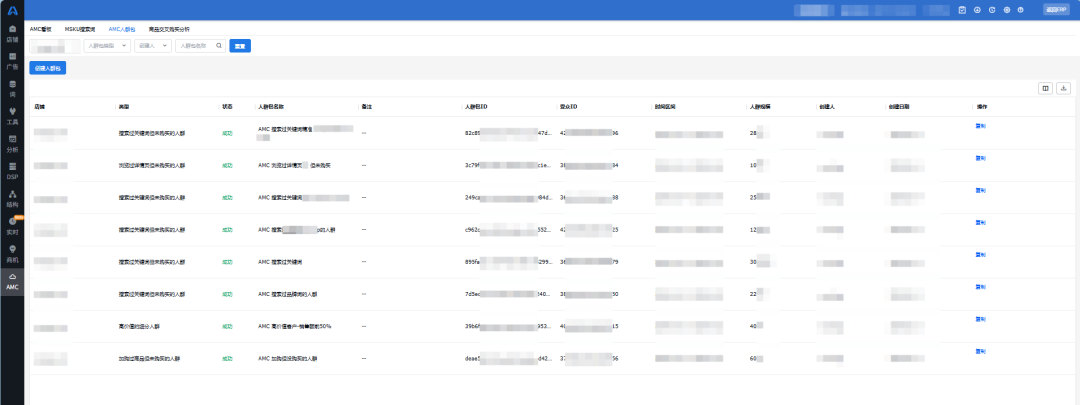

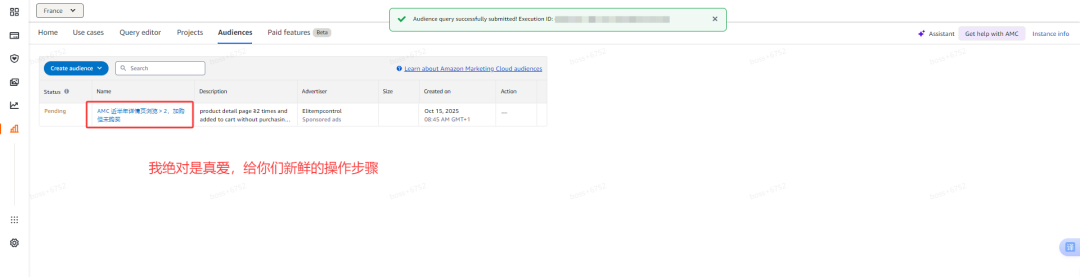

这个是我们已经创建好的的人群包

在当前的亚马逊广告运营中,我通过领星的AMC板块实施精细化人群定向策略。举个例子:在上面的截图界面点击创建人群包

下面的图片来源于领星,网址:

https://www.lingxing.com/help/article/amcaudience

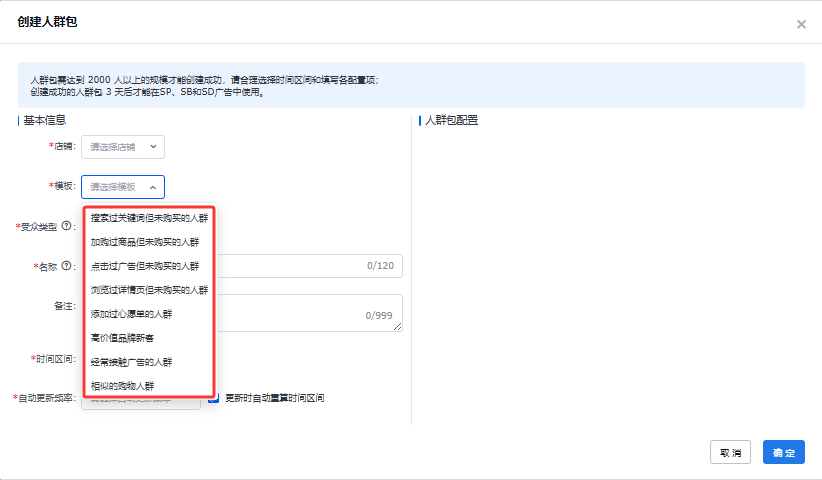

这里有多种可以选择,我们就选择浏览过商品详情页但未购买的,一般我会选择2次以上,因为浏览一次的用户太多了,我这个产品货值高,客户购买周期长一些,所以他可能反复查看或者多次对比。

领星解释:基于规则的人群包(Rule-based audience):在 AMC 中按预设条件(如行为、时间段、ASIN )从亚马逊平台数据集中筛选用户,生成可复用的人群,用于 SP/SB/SD 的再营销或拉新测试。常见规则示例:过去 30/60/90 天 浏览详情页 ≥2 次、加购未购、已购某品类、品牌旗舰店访问未购等。该类人群适合承接“认知→考虑→转化”漏斗的精细化运营与分层提效。

相似受众(Lookalike audience):先选定“种子人群”,由系统在亚马逊用户池中按相关性与相似度扩展出更大规模的人群包,用于拓新与提量。典型场景包括:以“已购买人群”为种子寻找高潜新客,或以“高价值人群”为种子放大品牌渗透

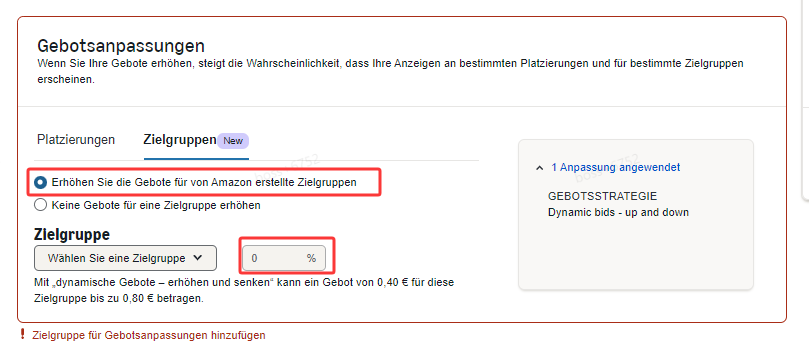

以实际广告案例说明:当创建一个固定竞价(Fixed Bid)的广告活动时,我将基础CPC设置为1美元。此时已经通过AMC平台导入预先创建的"高意向人群包"(即浏览过目标商品详情页至少两次的客户群体),并在广告活动设置中为该人群包配置100%的溢价系数。这意味着当系统识别到来自该人群包的搜索请求时,实际CPC将自动提升至2美元(基础竞价×100%溢价)。

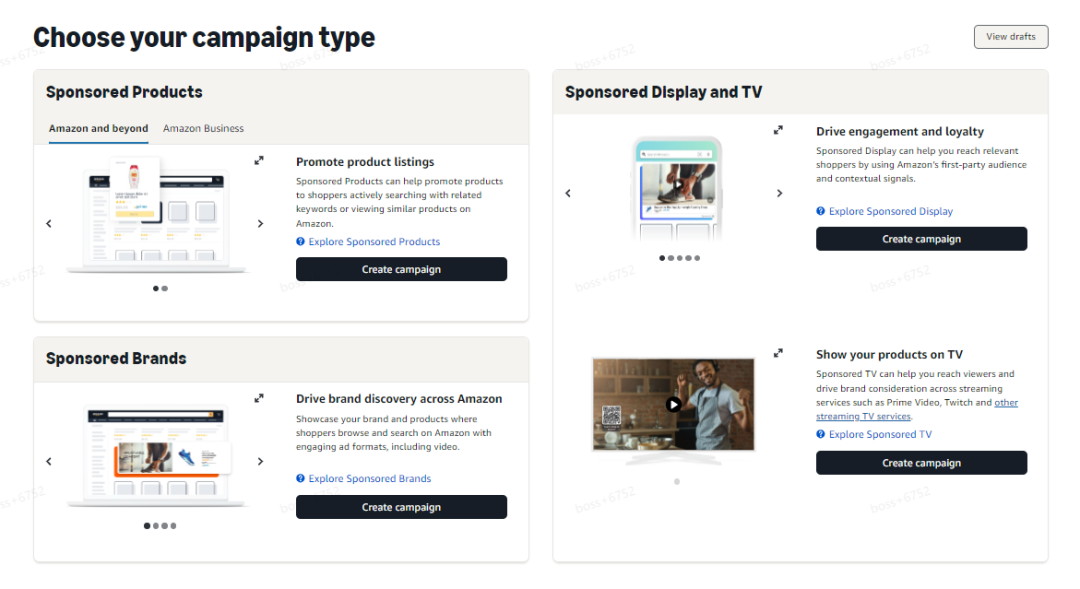

具体的创建也简单,正常的创建广告步骤

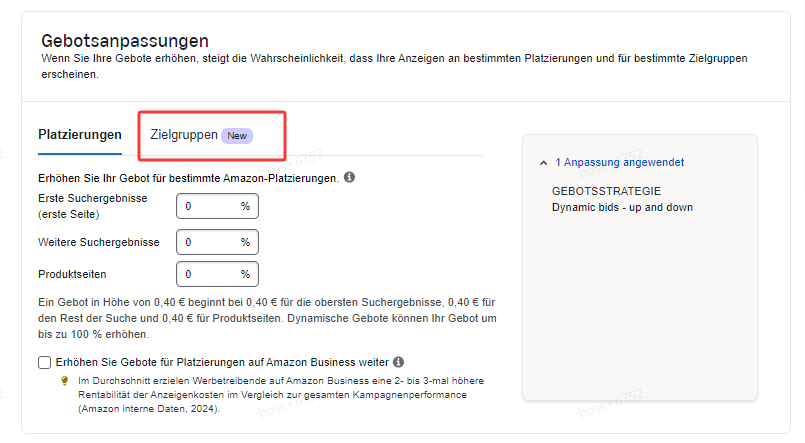

我试了几次我后台语言默认德语,但是我明明改成英文了,你们将就看看吧,这个板块就是我们创建SP广告的时候,你是不是要对广告位进行额外加价的板块,旁边有一个目标人群,这个就是我前面说的AMC人群

这里面就出来一个新的广告打法,基于亚马逊广告算法的核心机制:在搜索结果页的个性化展示机制下,同一关键词在不同用户端的展现排序存在显著差异(即"千人千面"现象)。通过为高转化潜力人群设置溢价,能够有效提升广告在该特定人群搜索结果页的竞争力。也就是当我的目标客户(浏览过我详情页面两次以上)搜索相关关键词时,我们的广告将获得更高的曝光优先级,从而增加出现在搜索结果首页的概率。

这种策略的优势就在于既实现了对精准流量的高效触达,又达成了预算投入的最优配比:一方面我通过人群包筛选确保广告只对高意向用户溢价,避免预算浪费;另一方面通过动态加价机制,在保持基础竞价不变的前提下,有针对性地提升关键人群的广告竞争力。从转化漏斗角度看,该策略特别适用于优化"搜索-点击-转化"路径中"展现-点击"环节的转化效率,最终实现广告ROI的整体提升。

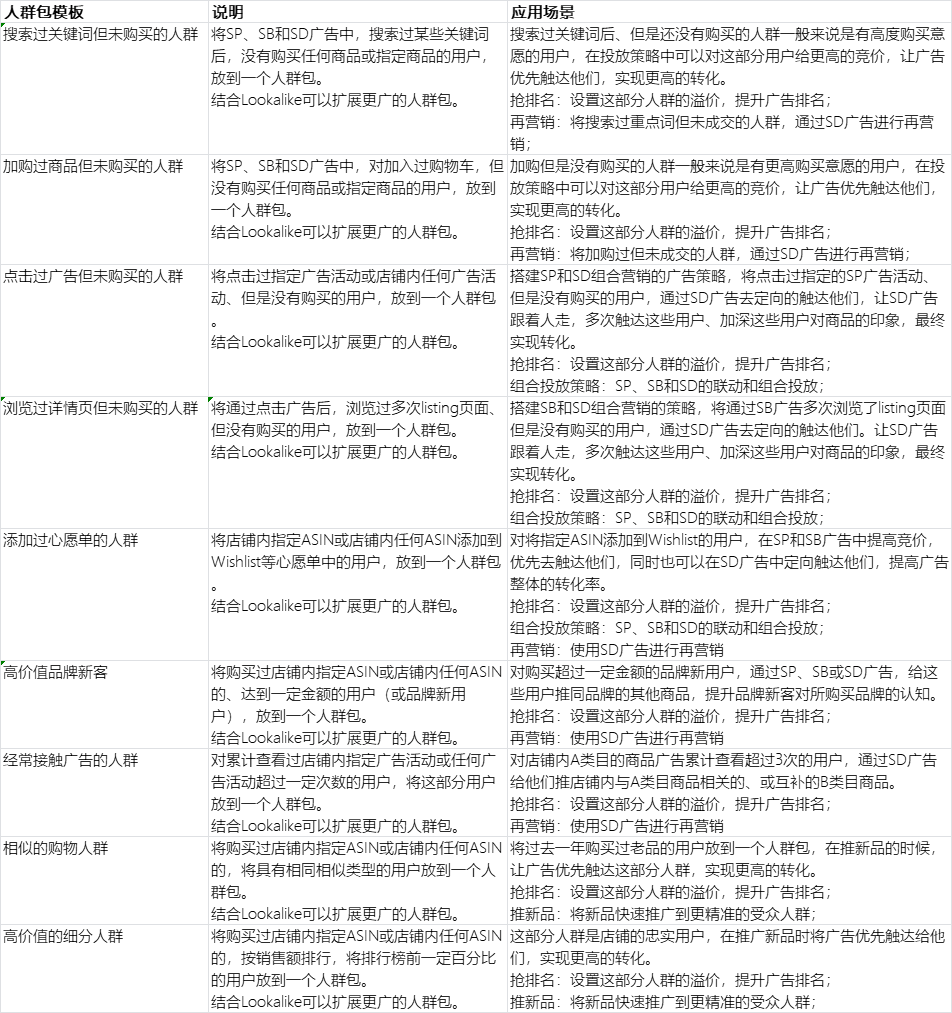

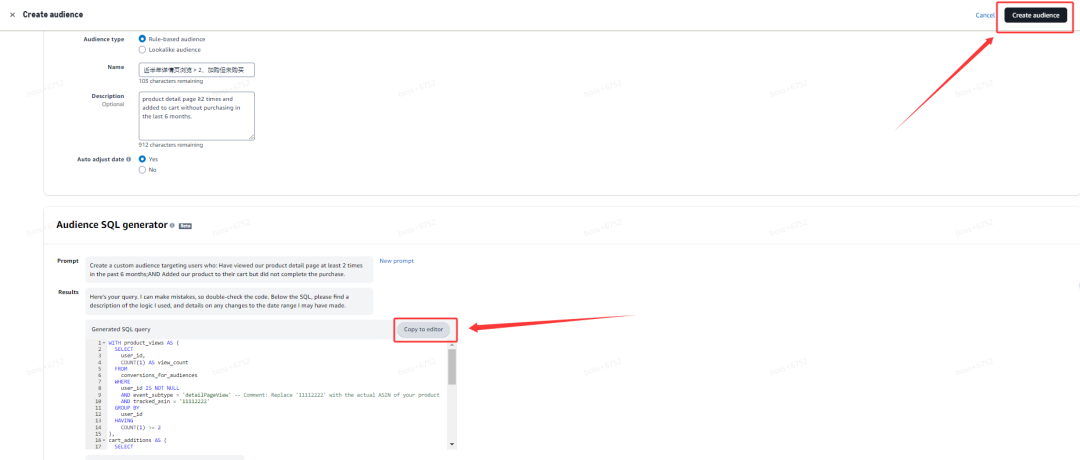

前面我介绍的是怎么通过领星创建AMC人群包,下面我在介绍下通过后台创建人群包(主要是后台更全面,领星目前是有一些现成的模版,操作简单)。介绍的内容有点多,大家看文章不仅仅可以获得一些新内容,我更希望大家可以自己落地去实践一下,所以这个板块大家可以自行阅读,没有什么比自己去学习更加印象深刻的了。

先点击copy,再点击创建,另外我还想说的是:这个功能建议大家还是使用英文版本进行,我始终认为中文版本的存在一些翻译上的问题,特别是解释一些内容的时候。

AMC板块告一段落,我们继续说说新算法上线后,对卖家的直接影响:

有时候真佩服自己,每次都喜欢展开说一些内容,然后每次都能把自己拉回来

新算法上线后,对卖家的直接影响:新品曝光难、广告成本高、转化周期长,所以大部分卖家都遇到以下三个问题:

新品广告竞价飙升但曝光不足:由于系统更依赖用户行为数据判断产品相关性,缺乏历史交互数据的新品(尤其是全新品牌或细分品类)很难被快速识别为"符合用户需求",导致需要更高竞价才能挤入搜索结果页;

预算消耗慢且转化延迟:传统广告可能投放3-5天就能看到稳定转化,但COSMO-LM需要更长时间积累用户行为信号(如点击后的停留时长、是否加入心愿单等),前期转化数据可能"滞后";

精准流量获取门槛提高:如果Listing内容(标题、图片、描述)未能清晰传递产品与用户需求的关联,即使出价高也可能无法获得有效曝光。

所以这些变化倒逼我们调整运营思路——从"抢关键词排名"转向"构建用户需求匹配度",从"粗放式烧钱"转向"精细化测试与优化"。其实这个内容是我想要分享的,因为我今天突然发现,我们现在的新品推广在第一阶段已经不是开自动紧密以及少量的关键词了,现在我们都是先开ASIN对标,而这个广告策略的改变,是基于cosmo之后推新的反馈以及我们前期不断的调整,我们是今年5月左右推新,我说的推新市全新的品类,没有历史数据和广告数据积累的那种推新,所以现在也算是摸索了4、5个月。

在Cosmo算法框架下,我们现在新品广告的核心逻辑是“先验证商品竞争力,再精准匹配转化意图”

我们把新品广告分为冷启动期(0-4周)、优化期(3-6周)、成熟期(6周后),每个阶段明确目标、操作细节及Cosmo适配技巧:

1. 冷启动期(0-2周):用“ASIN对标 自动广告”验证商品竞争力

核心目标:

锁定对此类商品有高意向用户,验证商品的价格竞争力与Listing吸引力;

用自动广告验证链接编辑优劣情况,为后续优化做铺垫。

操作细节:

自动广告:同类、紧密和宽泛

手动广告:优先ASIN定位,选“对标竞品”,我们会选择BSR前排以及关爱草拟搜索前排的一些ASIN,当然,我们会进行价格段选择,新品定价我们都是亏的,并且已经不再看利润了,前期没别的想法,就是做转化率,不做曝光。

2. 优化期(3-6周):提价测词 SD/SP组合,通过增加流量增加订单量

核心目标:

逐步提价至盈亏平衡,用长尾词 SD ASIN SBV词组测试高转化关键词。

操作细节:

提价节奏:慢提、监测“转化容忍度”行就降回去或者做折扣

关键词投放:优先“长尾词词组”,现在关于关键词收集我们就用两个工具,一个ABA,一个卖家精灵,其实主要使用卖家精灵,因为现在ABA数据卖家精灵里面也可以使用到,而我是那种能一个软件或者一个设备实现我的需求,我就会用一个设备/软件,我不是很喜欢搞太多的东西,每个都用,反而没办法把工具的价值发挥到最大,并不是越多越好,不过我这个习惯也有缺点,我始终相信,每家企业能长久存续,必然有其不可替代的优势或独特核心卖点。我就想我想对熟悉的护肤品和化妆品距离,雅诗兰黛以「小棕瓶」精华为拳头产品,核心卖点聚焦「修复 抗初老」;兰蔻则主打「小黑瓶」肌底液,强调「促进后续吸收 维稳」;像我最近换护肤品并且有了抗衰的需求。。。兰蔻和雅诗兰黛的专柜我都去了,并且兰蔻还在搞周年庆,但我选了雅诗兰黛,因为我对它的认知就是抗衰会好一些。

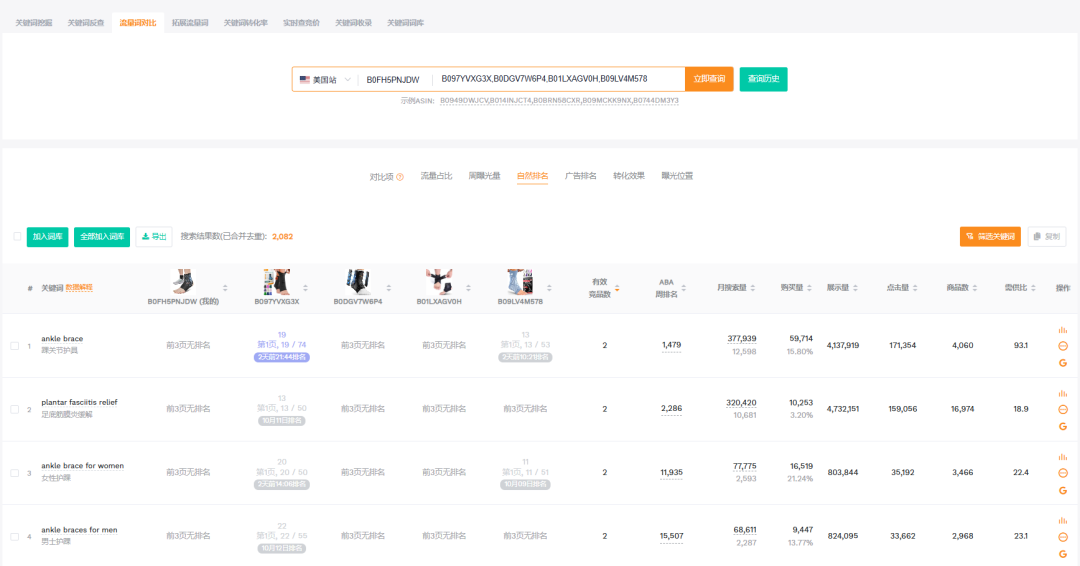

还是在这个板块哈,但是多的我不再说了,这里请大家一定要关注“流量词对比”,非常重要,你前期推什么关键词,在这里都可以给到你参考。比如

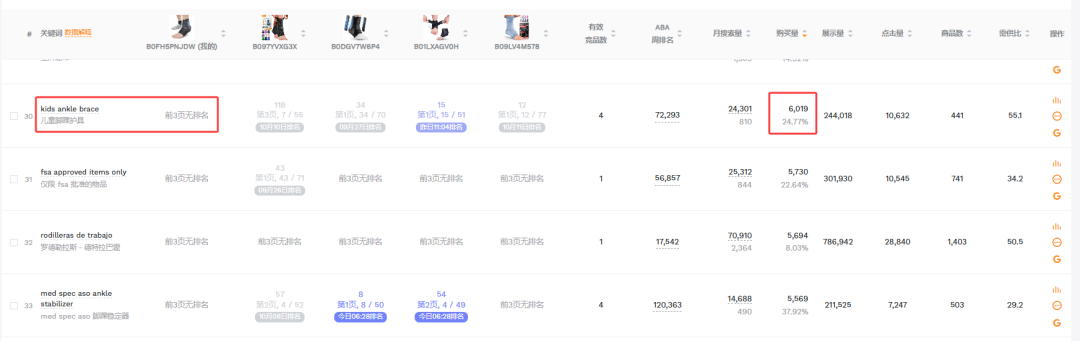

因为在广告投放过程中,除了关注广告流量本身,自然流量来源的监测同样关键。举一个“kids ankle brace”(儿童护踝)关键词的例子,具体的数据在下面的截图:假设我的产品尺寸也适配儿童,那从对比情况来看,竞品们在该词下均已获得前三的自然流量;反观我们自身,此关键词的自然流量排名未进前三,不过它的购买转化率表现还不错。所以经过对比之后,我们可以将该词纳入广告投放,现在这个阶段可以,未来成熟期阶段更可以。

注意:这个案例不够精准(主要是临时未找到更贴合的实例),但核心想传递的思路是:通过流量对比识别我们缺失或表现不足的关键词流量,再结合该关键词搜索页的相关性强度、月搜索量、购买量、供需比等维度进行优先级排序,最终通过广告投放逐步提升其在搜索结果中的排名。这一策略的本质,是利用广告主动弥补自然流量的短板:先通过竞品对标锁定“高需求、低覆盖”的关键词,再以广告流量为杠杆,撬动搜索页的排名跃迁。需注意的是,“退排名”应为“提升排名”的笔误——广告的核心作用是加速关键词的排名上升,而非反向操作。通过这种“广告反哺自然”的组合拳,既能快速捕捉流量缺口,又能为自然搜索的长期优化积累数据基础。

匹配方式:先用“词组匹配”(比精准匹配流量大,比广泛匹配精准);

数量控制:每次添加5-10个词(避免数据分散),每周优化一次(删除点击≥10次没转化的词)。

SD广告:配合SP,放大“竞品受众”,投放SP投放的ASIN;另外SP广告还可以加入AMC人群投放,不过如果前期人群量不够大的话,这个人群包可能创建不成功;

SBV投放:用视频强化“卖点认知”,内容聚焦1个核心卖点,用“词组匹配”投“核心卖点长尾词”(如果太长尾的话,可以修改);

3. 成熟期(5周后):移词 精准 广泛,放大高转化流量

核心目标:

固定高转化关键词,扩大流量覆盖,提升ROI;

操作细节:

移词:删除“无效流量”,主要根据转化率进行判定,假设转化率10%,20次点击以上没没转化的,肯定取消投放或者否定,或者涉及到某个长尾属性的词根,直接词组否定。

精准投放:锁定“高转化词”,把转化率≥行业均值的长尾词转为“精准匹配”。

定期优化:每周看搜索词报告,添加新的否定词(比如“earbuds for kids”如果没转化,就否定掉)。

最后说一下基础功:Listing优化!!!总结:COSMO本质上是亚马逊对"以用户为中心"理念的进一步深化——不是简单匹配关键词,现在是需要我们理解每个搜索背后的真实需求,并将最合适的产品推送给最需要的用户。最上面单独的AMC是关键,广告架构的同时要使用AMC人群的画像。

我之前写了一篇解读cosmo算法的文章,但是关于运营实操行的文章我感觉写得少一些,因为写多了,其实底层逻辑(文章地基)都一致,最终楼怎么盖(文章写成什么样),都是方法(砖)做了些调整而已。

详细解读请大家自行到以下这篇

亚马逊新算法Cosmo和展示型广告

在亚马逊平台,每一次算法更新都像一场无声的"规则重写"。从早期的A9算法聚焦关键词匹配,到现在COSMO算法以用户行为为核心重构搜索逻辑(我突然很庆幸,再过一年,我就将在这行扎根十年。虽不敢亲言说自己是专家,但是这十年的摸爬滚打早已让我对行业脉络熟稔于心,应对挑战时亦多了份从容底气。)

早几年还有什么心愿加购、QA,现在我基本没有看到服务商还在宣传这个内容,而以前这些心愿加购就是为了上wish榜单或者是关键词操作,说白了虽然没有要转化,但也是有些人为操控关键词了,而QA一是为了卖货引导,二也是为了关键词收录,但现在已经不是简单的"上架-引流-转化"线性流程,而是需要在理解新算法底层逻辑的基础上,重新设计广告投放策略与产品呈现方式。比如我上次去参加《亚马逊卖家增长与创新大会-深圳站》,会议上经理在公开场合明确说了:亚马逊免费开放其亚马逊营销云Amazon Marketing Cloud(AMC)数据工具。也说了使用领星的可以访问。刚好我们有,领星和亚马逊后台都可以操作,所以我两个给大家一起展示,目前我们还处于研究阶段,可以给大家展示一下。

这个是我们已经创建好的的人群包

在当前的亚马逊广告运营中,我通过领星的AMC板块实施精细化人群定向策略。举个例子:在上面的截图界面点击创建人群包

下面的图片来源于领星,网址:

https://www.lingxing.com/help/article/amcaudience

这里有多种可以选择,我们就选择浏览过商品详情页但未购买的,一般我会选择2次以上,因为浏览一次的用户太多了,我这个产品货值高,客户购买周期长一些,所以他可能反复查看或者多次对比。

领星解释:基于规则的人群包(Rule-based audience):在 AMC 中按预设条件(如行为、时间段、ASIN )从亚马逊平台数据集中筛选用户,生成可复用的人群,用于 SP/SB/SD 的再营销或拉新测试。常见规则示例:过去 30/60/90 天 浏览详情页 ≥2 次、加购未购、已购某品类、品牌旗舰店访问未购等。该类人群适合承接“认知→考虑→转化”漏斗的精细化运营与分层提效。

相似受众(Lookalike audience):先选定“种子人群”,由系统在亚马逊用户池中按相关性与相似度扩展出更大规模的人群包,用于拓新与提量。典型场景包括:以“已购买人群”为种子寻找高潜新客,或以“高价值人群”为种子放大品牌渗透

以实际广告案例说明:当创建一个固定竞价(Fixed Bid)的广告活动时,我将基础CPC设置为1美元。此时已经通过AMC平台导入预先创建的"高意向人群包"(即浏览过目标商品详情页至少两次的客户群体),并在广告活动设置中为该人群包配置100%的溢价系数。这意味着当系统识别到来自该人群包的搜索请求时,实际CPC将自动提升至2美元(基础竞价×100%溢价)。

具体的创建也简单,正常的创建广告步骤

我试了几次我后台语言默认德语,但是我明明改成英文了,你们将就看看吧,这个板块就是我们创建SP广告的时候,你是不是要对广告位进行额外加价的板块,旁边有一个目标人群,这个就是我前面说的AMC人群

这里面就出来一个新的广告打法,基于亚马逊广告算法的核心机制:在搜索结果页的个性化展示机制下,同一关键词在不同用户端的展现排序存在显著差异(即"千人千面"现象)。通过为高转化潜力人群设置溢价,能够有效提升广告在该特定人群搜索结果页的竞争力。也就是当我的目标客户(浏览过我详情页面两次以上)搜索相关关键词时,我们的广告将获得更高的曝光优先级,从而增加出现在搜索结果首页的概率。

这种策略的优势就在于既实现了对精准流量的高效触达,又达成了预算投入的最优配比:一方面我通过人群包筛选确保广告只对高意向用户溢价,避免预算浪费;另一方面通过动态加价机制,在保持基础竞价不变的前提下,有针对性地提升关键人群的广告竞争力。从转化漏斗角度看,该策略特别适用于优化"搜索-点击-转化"路径中"展现-点击"环节的转化效率,最终实现广告ROI的整体提升。

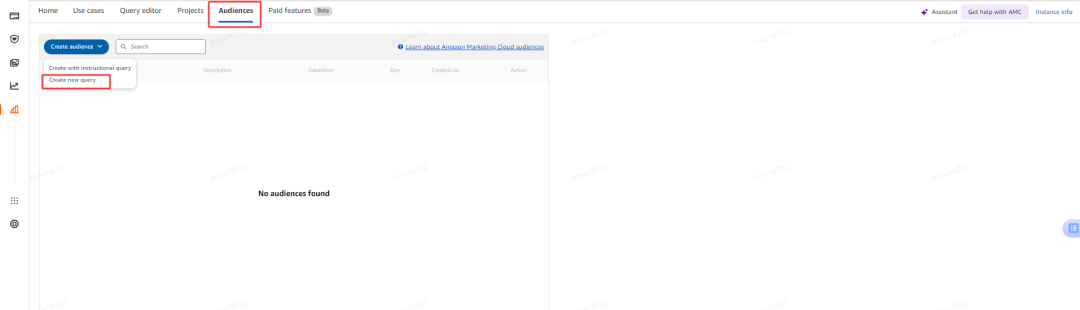

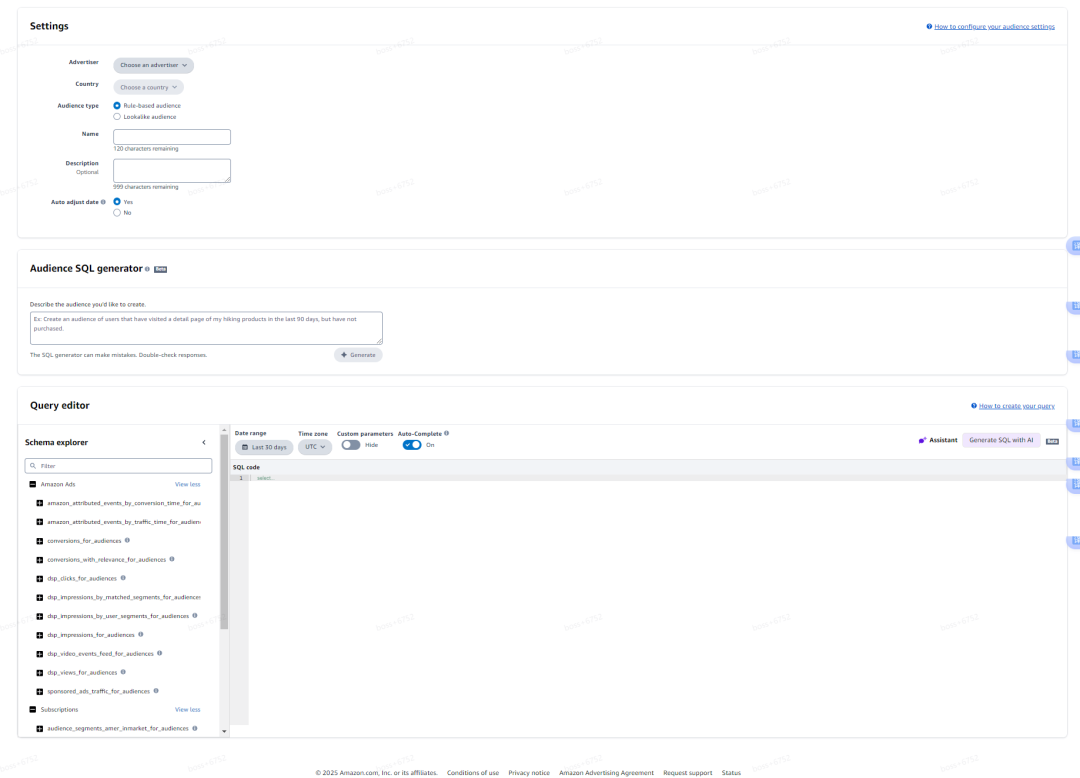

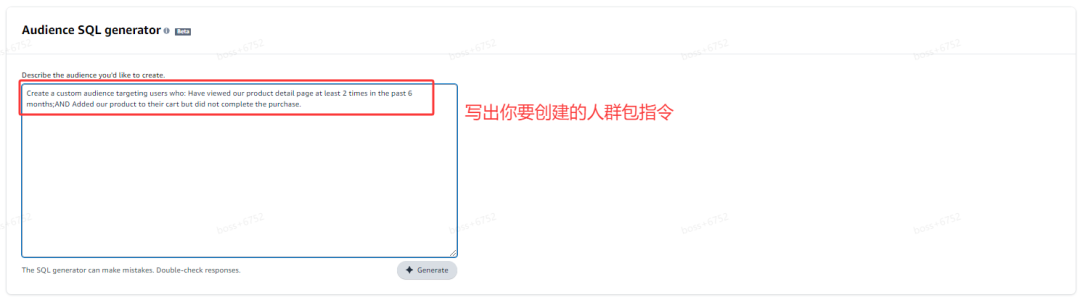

前面我介绍的是怎么通过领星创建AMC人群包,下面我在介绍下通过后台创建人群包(主要是后台更全面,领星目前是有一些现成的模版,操作简单)。介绍的内容有点多,大家看文章不仅仅可以获得一些新内容,我更希望大家可以自己落地去实践一下,所以这个板块大家可以自行阅读,没有什么比自己去学习更加印象深刻的了。

先点击copy,再点击创建,另外我还想说的是:这个功能建议大家还是使用英文版本进行,我始终认为中文版本的存在一些翻译上的问题,特别是解释一些内容的时候。

AMC板块告一段落,我们继续说说新算法上线后,对卖家的直接影响:

有时候真佩服自己,每次都喜欢展开说一些内容,然后每次都能把自己拉回来

新算法上线后,对卖家的直接影响:新品曝光难、广告成本高、转化周期长,所以大部分卖家都遇到以下三个问题:

新品广告竞价飙升但曝光不足:由于系统更依赖用户行为数据判断产品相关性,缺乏历史交互数据的新品(尤其是全新品牌或细分品类)很难被快速识别为"符合用户需求",导致需要更高竞价才能挤入搜索结果页;

预算消耗慢且转化延迟:传统广告可能投放3-5天就能看到稳定转化,但COSMO-LM需要更长时间积累用户行为信号(如点击后的停留时长、是否加入心愿单等),前期转化数据可能"滞后";

精准流量获取门槛提高:如果Listing内容(标题、图片、描述)未能清晰传递产品与用户需求的关联,即使出价高也可能无法获得有效曝光。

所以这些变化倒逼我们调整运营思路——从"抢关键词排名"转向"构建用户需求匹配度",从"粗放式烧钱"转向"精细化测试与优化"。其实这个内容是我想要分享的,因为我今天突然发现,我们现在的新品推广在第一阶段已经不是开自动紧密以及少量的关键词了,现在我们都是先开ASIN对标,而这个广告策略的改变,是基于cosmo之后推新的反馈以及我们前期不断的调整,我们是今年5月左右推新,我说的推新市全新的品类,没有历史数据和广告数据积累的那种推新,所以现在也算是摸索了4、5个月。

在Cosmo算法框架下,我们现在新品广告的核心逻辑是“先验证商品竞争力,再精准匹配转化意图”

我们把新品广告分为冷启动期(0-4周)、优化期(3-6周)、成熟期(6周后),每个阶段明确目标、操作细节及Cosmo适配技巧:

1. 冷启动期(0-2周):用“ASIN对标 自动广告”验证商品竞争力

核心目标:

锁定对此类商品有高意向用户,验证商品的价格竞争力与Listing吸引力;

用自动广告验证链接编辑优劣情况,为后续优化做铺垫。

操作细节:

自动广告:同类、紧密和宽泛

手动广告:优先ASIN定位,选“对标竞品”,我们会选择BSR前排以及关爱草拟搜索前排的一些ASIN,当然,我们会进行价格段选择,新品定价我们都是亏的,并且已经不再看利润了,前期没别的想法,就是做转化率,不做曝光。

2. 优化期(3-6周):提价测词 SD/SP组合,通过增加流量增加订单量

核心目标:

逐步提价至盈亏平衡,用长尾词 SD ASIN SBV词组测试高转化关键词。

操作细节:

提价节奏:慢提、监测“转化容忍度”行就降回去或者做折扣

关键词投放:优先“长尾词词组”,现在关于关键词收集我们就用两个工具,一个ABA,一个卖家精灵,其实主要使用卖家精灵,因为现在ABA数据卖家精灵里面也可以使用到,而我是那种能一个软件或者一个设备实现我的需求,我就会用一个设备/软件,我不是很喜欢搞太多的东西,每个都用,反而没办法把工具的价值发挥到最大,并不是越多越好,不过我这个习惯也有缺点,我始终相信,每家企业能长久存续,必然有其不可替代的优势或独特核心卖点。我就想我想对熟悉的护肤品和化妆品距离,雅诗兰黛以「小棕瓶」精华为拳头产品,核心卖点聚焦「修复 抗初老」;兰蔻则主打「小黑瓶」肌底液,强调「促进后续吸收 维稳」;像我最近换护肤品并且有了抗衰的需求。。。兰蔻和雅诗兰黛的专柜我都去了,并且兰蔻还在搞周年庆,但我选了雅诗兰黛,因为我对它的认知就是抗衰会好一些。

还是在这个板块哈,但是多的我不再说了,这里请大家一定要关注“流量词对比”,非常重要,你前期推什么关键词,在这里都可以给到你参考。比如

因为在广告投放过程中,除了关注广告流量本身,自然流量来源的监测同样关键。举一个“kids ankle brace”(儿童护踝)关键词的例子,具体的数据在下面的截图:假设我的产品尺寸也适配儿童,那从对比情况来看,竞品们在该词下均已获得前三的自然流量;反观我们自身,此关键词的自然流量排名未进前三,不过它的购买转化率表现还不错。所以经过对比之后,我们可以将该词纳入广告投放,现在这个阶段可以,未来成熟期阶段更可以。

注意:这个案例不够精准(主要是临时未找到更贴合的实例),但核心想传递的思路是:通过流量对比识别我们缺失或表现不足的关键词流量,再结合该关键词搜索页的相关性强度、月搜索量、购买量、供需比等维度进行优先级排序,最终通过广告投放逐步提升其在搜索结果中的排名。这一策略的本质,是利用广告主动弥补自然流量的短板:先通过竞品对标锁定“高需求、低覆盖”的关键词,再以广告流量为杠杆,撬动搜索页的排名跃迁。需注意的是,“退排名”应为“提升排名”的笔误——广告的核心作用是加速关键词的排名上升,而非反向操作。通过这种“广告反哺自然”的组合拳,既能快速捕捉流量缺口,又能为自然搜索的长期优化积累数据基础。

匹配方式:先用“词组匹配”(比精准匹配流量大,比广泛匹配精准);

数量控制:每次添加5-10个词(避免数据分散),每周优化一次(删除点击≥10次没转化的词)。

SD广告:配合SP,放大“竞品受众”,投放SP投放的ASIN;另外SP广告还可以加入AMC人群投放,不过如果前期人群量不够大的话,这个人群包可能创建不成功;

SBV投放:用视频强化“卖点认知”,内容聚焦1个核心卖点,用“词组匹配”投“核心卖点长尾词”(如果太长尾的话,可以修改);

3. 成熟期(5周后):移词 精准 广泛,放大高转化流量

核心目标:

固定高转化关键词,扩大流量覆盖,提升ROI;

操作细节:

移词:删除“无效流量”,主要根据转化率进行判定,假设转化率10%,20次点击以上没没转化的,肯定取消投放或者否定,或者涉及到某个长尾属性的词根,直接词组否定。

精准投放:锁定“高转化词”,把转化率≥行业均值的长尾词转为“精准匹配”。

定期优化:每周看搜索词报告,添加新的否定词(比如“earbuds for kids”如果没转化,就否定掉)。

最后说一下基础功:Listing优化!!!总结:COSMO本质上是亚马逊对"以用户为中心"理念的进一步深化——不是简单匹配关键词,现在是需要我们理解每个搜索背后的真实需求,并将最合适的产品推送给最需要的用户。最上面单独的AMC是关键,广告架构的同时要使用AMC人群的画像。

倒计时:

倒计时:

5 个回复

废物用户110 - 亚马逊萌新

赞同来自: